第6回目 RSI(アールエスアイ)

RSI(アールエスアイ)

今回は「RSI」を紹介しよう。

「RSI」はJ.W.ワイルダーが開発したテクニカルチャートで一定期間において終値ベースで上昇変動と下落変動のどちらの勢いが強いのかを計測しようとしたものだ。

ワイルダーってどこかで聞いた名前だな

そうだね。「DMI」の開発者と同じ人だね。他にパラボリックなど特徴的なチャートを開発している。

その中でも「RSI」の計算式は至って簡単。

考え方としては、14日間全て上昇すれば100%となるので、イメージ的には14日間連続して上昇することってあまり考えにくく、その確率は低いでしょ?っという感じかな。

さらに言えば、一定期間における上昇分の割合を計算したものなので、その割合が偏った状態は長続きしないと言うところだろうか。

何となくイメージはわかるかな。

でも実際の使い方は何を基準に考えればいいのかなー。

そうだね。一般的な考え方は

「70~80」「30~20」ってずいぶん幅があるように思うんですけど・・。

いいところに目をつけたね。

このような考え方はどうだろう?

例えば、値動きが激しい個別株に「買われすぎの基準」を「70」、「売られすぎの基準」を「30」にするとサインが多く出過ぎるんだ。だから値動きの激しい個別株には「80・20」を適用する。

逆に日経平均株価などの指数を「80・20」に設定してしまうと、なかなかサインが出ないと言うこともありうる。だから、日経平均株価などの指数には「70・30」を適用するのが一般的なんだ。

もう一つポイントを教えるなら、

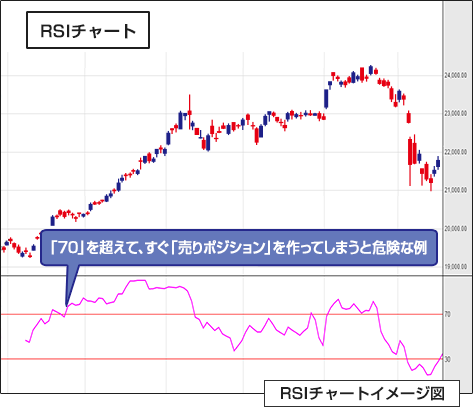

「70~80」を上回ったときに「逆張り」で新規のポジションを取ったり、ポジションを解消したりするのではなく、「70~80」を上回った後、次に「70~80」を下回るときに、新規ポジションを取ったり、ポジション解消をしたほうが賢明かも。と言うのは「RSI」のようなオシレーターと呼ばれるチャートは横ばいの相場では強みを発揮するものの、明確なトレンドが発生したときは効果を発揮しにくいとされているんだ。

「70~80」をつけたからといってすぐ逆張りしてしまうと、そのまま大きなトレンドが発生して飲み込まれてしまう危険があるんだ。

一呼吸おくことも重要だね。

そういえば、2017年10月に日経平均が16連騰したときにこれをもって逆張りしていたら大変なことになっただろうな。

ちなみにこれが「RSIチャート」だ!

上の使い方が一般的な使い方だけど、「コンバージェンス」と「ダイバージェンス」で判断すると言う方法も

商品ごとに手数料等およびリスクは異なりますので、当該商品等の契約締結前交付書面、目論見書、お客様向け資料等をお読みください。

- 株式・債券等の手数料・リスク等重要事項( 契約締結前交付書面)

- 先物・オプション取引の手数料・リスク等重要事項

- FXの手数料・リスク等重要事項

- CFDの手数料・リスク等重要事項

ご留意事項

- ●当サイトに掲載されている情報は、当社のご案内やその他の情報の提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的としたものではありません。情報のご利用にあたっては、お客様ご自身で判断なさいますようお願いいたします。

- ●当サイトに掲載されている情報に関しては万全を期してはおりますが、その正確性、確実性を保証するものではありません。また、掲載されている情報等は最新の情報ではない可能性があり、予告なく変更・廃止されることもありますので、あらかじめご了承ください。

- ●万一、当サイトに掲載されている情報を用いたことにより、何らかの損害を被った場合でも、当社および当社に情報を提供している第三者は一切責任を負うものではありません。

- ●当サイトからバナー・テキストリンク等でアクセスできる第三者が運営するサイトは各々の責任で運営されているものであり、こうした第三者サイトの利用により生じたいかなる損害に関しても、当社は一切責任を負うものではありません。

- ●証券投資に関する最終決定は、お客様ご自身で判断いただきますようお願いいたします。