「マーケットの最前線」

2025年10月 6日第470回 家計から政府への富の移転:日本はさらなる紙幣増刷を選択!

ファンドマネージャー 石原 順

ファンドマネージャー 石原 順

-

日経平均はインフレで上げている!?

高市早苗が自民党の新総裁に選出され、日本初の女性首相となった。彼女は積極的な政府支出(いわゆるヘリコプターマネーと赤字財政)による日本経済の再生を公約に掲げた。市場では積極財政を唱える彼女の経済政策はアベノミクス2.0で、日本はさらなる通貨発行(紙幣増刷)を選択したと解釈されている。

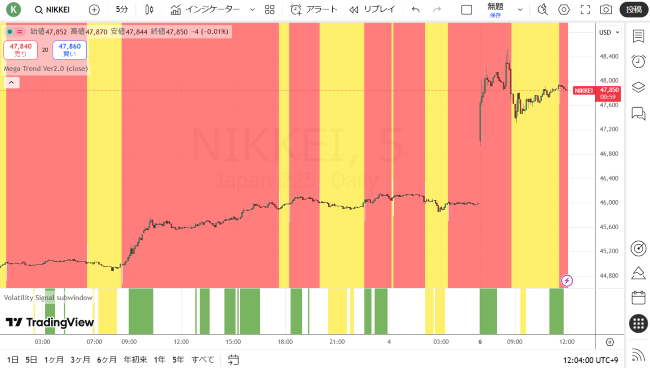

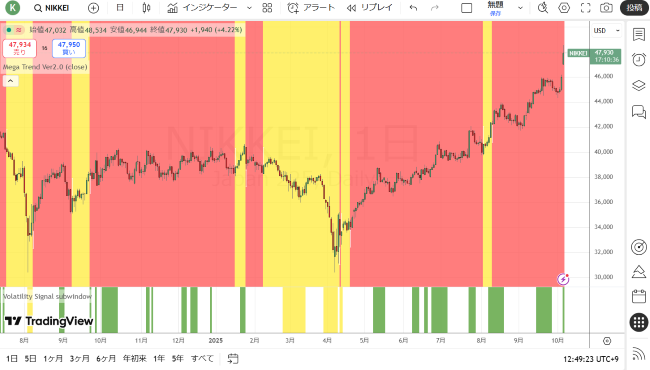

高市勝利を受けて日経平均は2000円超の上げとなり、通常、株価インデックスではあまりみられない4.5%の上昇となっている。

●日経平均CFD(5分足)(赤:買いトレンド・黄:売りトレンド)

出所:トレーディングビュー・石原順インディケーター

●日経平均CFD(月足)(赤:買いトレンド・黄:売りトレンド)

出所:トレーディングビュー・石原順インディケーター

日経平均の上昇はしばらく続くだろうが、日経平均は「インフレで上げている」ということを頭の片隅に置いておきたい。

日本の債務はインフレと戦うために金利を上げることが不可能になるレベルに達している。GDPの250%を超える借金の価値を下げるために、日本の当局は紙幣を刷り続けるしかない。

一方で、プリンティングマネー(紙幣の増刷)で大衆の生活水準は下がっていく。インフレによって政府の債務の実質的な負担が軽減され、家計から政府へ実質的に富が移転しているのだ。

ドイツのワイマール時代のハイパーインフレでは、当初、人々は不満を言うのではなく、株でもうけたお金でシャンパンを開けて喜んでいた。飢餓感は後からやってきた。100年ほど前のドイツで生じたハイパーインフレ(1922~1923年)と現在の資産インフレには、「プリンティングマネー(紙幣の増刷)」という大きな共通点がある。

歴史的に見れば、インフレ不況が起こりにくいのは、「消費者物価が上昇する前に資産価格が上昇する」からだ。富裕層は株が高騰し、住宅価格が高騰したため、消費を続けている。こうした経済は終わりの予感を感じにくい。インフレによる不況の到来は見えにくいのである。

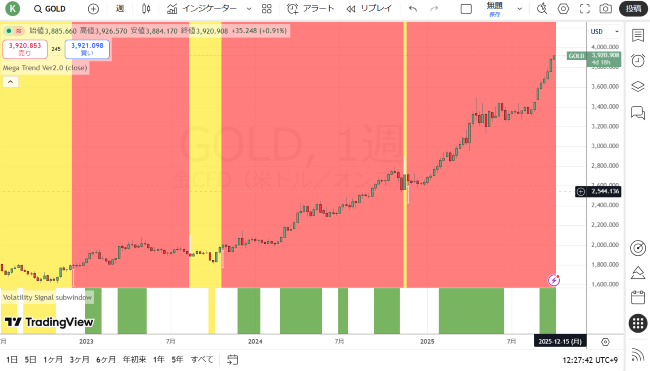

インフレの主な敗者は中産階級、年金生活者、サラリーマンであり、インフレによって通貨の購買力は低下した。一方、富裕層はゴールドを含む貴金属を購入するなど、適切な代替金融投資を行い、高インフレを回避する手段を持っていた。

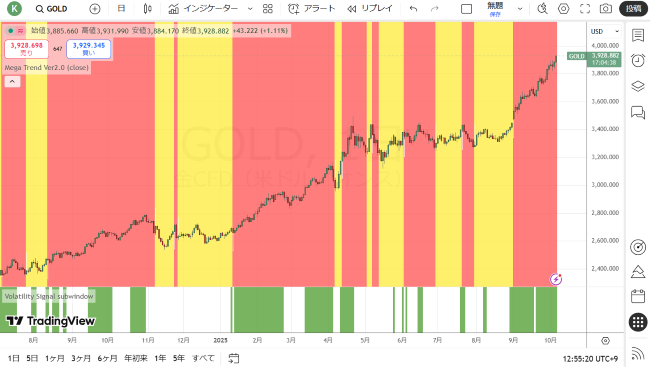

●ゴールドCFD(週足)(赤:買いトレンド・黄:売りトレンド)

出所:トレーディングビュー・石原順インディケーター

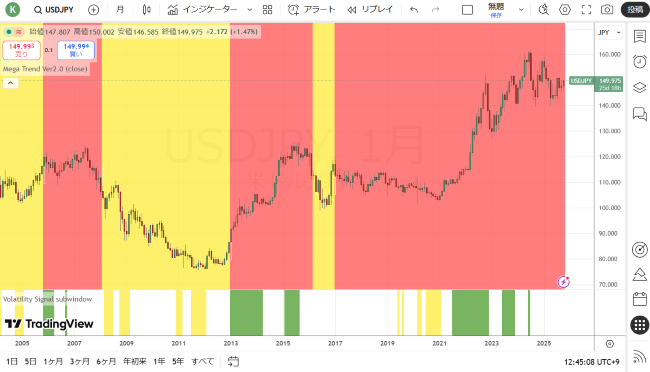

通貨を大量に印刷していることから、株式市場が大きく上昇する一方で、ゴールドの上昇は通貨の購買力が大きく下落していることを示唆している。米国も日本も資産価格を維持しつつ、通貨を下落させ借金の価値を下げる選択をしている。従って、株式市場よりも危ないのは通貨である。

●ドル/円(月足)(赤:買いトレンド・黄:売りトレンド)

出所:トレーディングビュー・石原順インディケーター

赤字のマネタイゼーションは、本来助けることを目的としている人たちを最も痛めつける傾向がある。このことは、「赤字は問題ではない」といったMMT的な考えが蔓延している今、まさに思い出すべき歴史であろう。

われわれは今後、社会不安、戦争、ハイパーインフレ、デフレによる資産の暴落、債務不履行など、困難な時代を迎える可能性がある。

データセンターのゴールドラッシュ、脚光を浴びる光ファイバー

デジタル経済が爆発的に成長していることにより、データセンターが前例のないペースで増えている。世界経済フォーラム(WEF)のWebサイトに掲載されているコラム「This is the state of play in the global data center gold rush(世界的なデータセンターの「ゴールドラッシュ」、その現状とは)」と題するコラム(4月24日付)は、データセンターが単なるデジタルインフラではなく、高価値の投資資産でもあり、インターネットとデジタル経済の屋台骨だと指摘している。

コラムによると、現在、世界のデータセンター業界の市場規模は2427億ドル程度と推定されており、2032年までに5840億ドル以上に倍増すると予測されている。アマゾン(AMZN)、グーグル(GOOGL)、マイクロソフト(MSFT)、メタ(META)といったテック系大企業が先頭に立ち投資を拡大している。

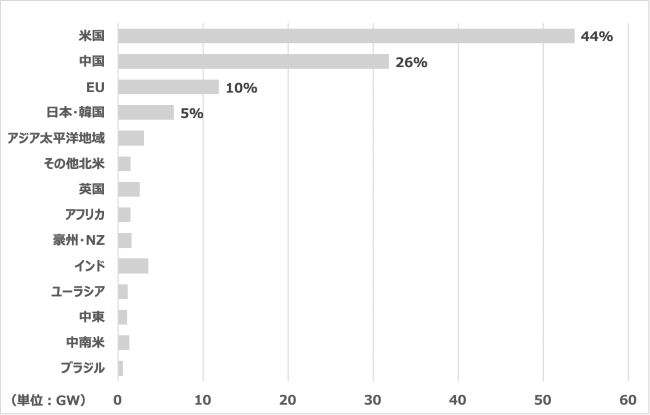

こうした施設は、世界のインターネットトラフィック(インターネットを通じて送受信される情報)の95%以上を処理していると推定され、数十億人のユーザーにリアルタイムの接続を提供している。また、データセンターは経済的競争力を左右するだけでなく、国の経済安全保障にも欠かせない重要なインフラとなっており、各国政府はデータの主権と管理をますます優先するようになっている。●世界のデータセンターの4割以上が米国に集中

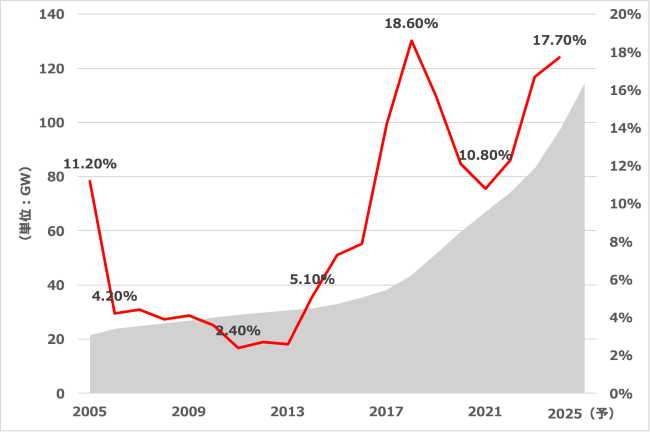

出所:IEA(国際エネルギー機関)のデータより筆者作成●データセンターのキャパシティの推移と前年比変化率

出所:IEA(国際エネルギー機関)のデータより筆者作成インターネットなどの通信データを送るために海底に敷設され、通信を支えているのが「海底ケーブル」だ。世界中の海底に張り巡らされた「海底ケーブル」には光ファイバーが使われている。かつては衛星通信が主流であったが、データ量や速度で優れていることから、現在は海底ケーブル通信が国際通信の約99%を担っている。一方で、国際データ通信量の急増や海底ケーブルの切断事故の多発を背景に、世界的に海底ケーブルの敷設船が不足していると言う。

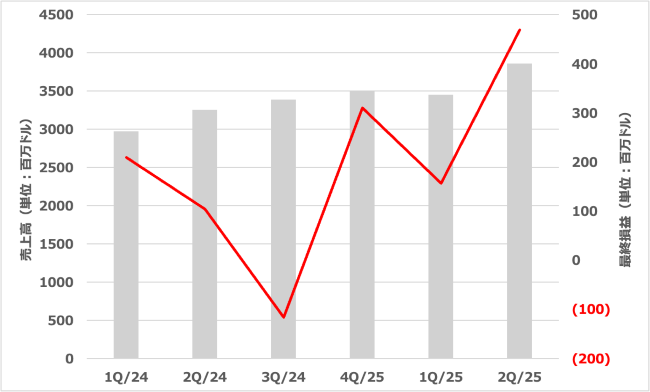

日米ともに光ファイバーを手がける企業に脚光が当たっている。日本の株式市場においてフジクラ(5803)や住友電気工業(5802)、古河電気工業(5801)などの電線関連株が堅調に推移している。中でも米コーニング社(GLW)は1851年に設立された老舗企業で、現在、光ファイバーと液晶・有機EL用ガラス基板で世界シェアトップの位置を占めている。●GLWの売上高と最終損益の推移

出所:各種資料より筆者作成決算発表資料によると、コーニングは全米の15州に34の生産拠点を持っている。米国で販売される製品の約9割を国内で製造していると言われている。このため、トランプ関税の影響をあまり受けないであろうことも注目に値する。AIを中心としたデータセンターインフラへの転換に伴い、光ケーブル、光ファイバー市場は成長フェーズに突入している。

エネルギーの基盤を担うパイプライン企業と光ファイバー企業の共通点とは?

通信データを送る光ケーブルとは異なる業種ではあるが、社会や経済を動かすための不可欠な物流路という観点から、石油パイプラインを手がける企業を取り上げたい。光ケーブルが、インターネットやデータ通信を長距離かつ大容量に伝える社会基盤で、現代の「情報の血管」と言われるのに対し、石油パイプラインは、原油、石油製品を長距離かつ大量に輸送するエネルギー基盤で、「エネルギーの血管」に例えられる。一方で、各社の株価は光ケーブルセクターと比較して出遅れている。

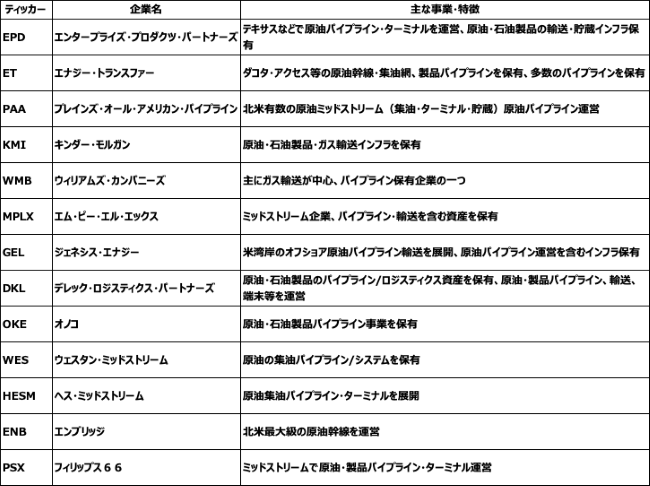

米国株式市場に上場する石油パイプラインを保有、運営する企業には以下のような企業がある。

●米国上場パイプライン/ミッドストリーム企業(順不同)

出所:各種資料より筆者作成直近の相場では、供給過剰に対する懸念もあり原油価格は伸び悩んでいる。米国エネルギー情報局(EIA)は原油価格の見通しについて、2025年8月時点で1バレル当たり68ドルと見ていたが、2025年第4四半期(4Q25)には平均59ドル/バレル、2026年初頭には約50ドル/バレルまで低下すると予想している。

多くの場合、パイプライン輸送や貯蔵容量は長期契約によって定められるため、石油、天然ガス等の格変動の影響を受けにくいとされている。現在のように原油価格が伸び悩む場合、一定の契約見直し圧力もあるだろうが、そうした中でも一定のキャッシュフローを生むことが期待できる。ただし、建設コスト、維持管理コスト、耐用年数を考慮すると資本集約的であり、借入金の負担や固定資産償却が重くなることがある。

近年では、インフラ資産の売却やリースバック、また、統合や買収などの動きが活発化しており、企業再編の期待もある業界だ。化石燃料に対する一定の需要が維持される限り、パイプラインなどを手がけるインフラには一定の需要が残る可能性が高い。さらに許認可や用地の取得など、新規参入が難しい業界でもある。

次回のレポートではリストの中から個別企業について掘り下げてみたい。

メガトレンドフォローVer2.0の売買シグナル(赤:買いトレンド・黄:売りトレンド)

●日経平均CFD(日足)

出所:トレーディングビュー・石原順インディケーター

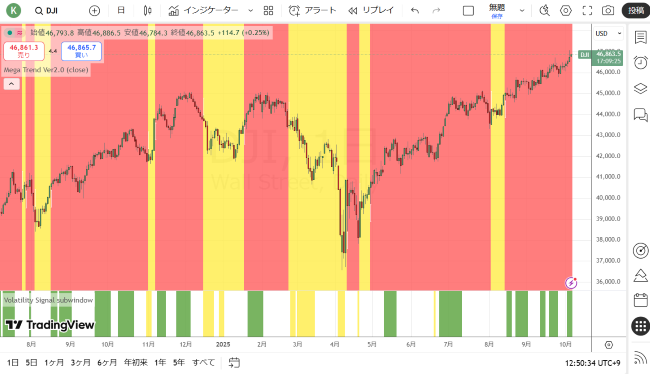

●NYダウCFD(日足)

出所:トレーディングビュー・石原順インディケーター

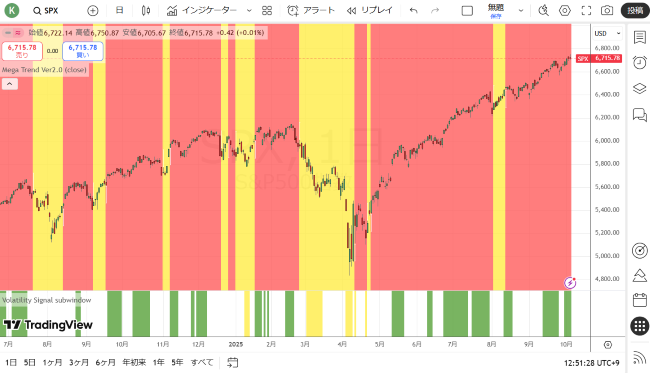

●S&P500CFD(日足)

出所:トレーディングビュー・石原順インディケーター

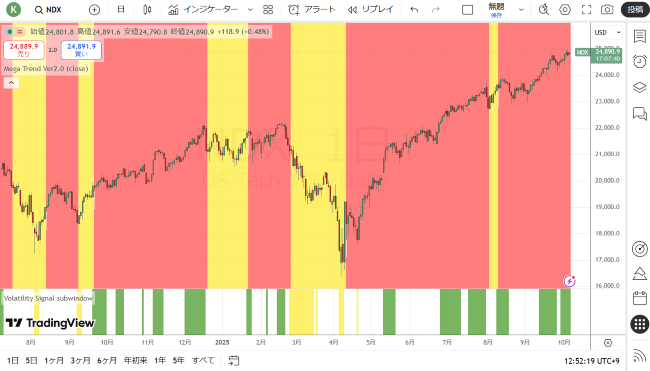

●ナスダック100CFD(日足)

出所:トレーディングビュー・石原順インディケーター

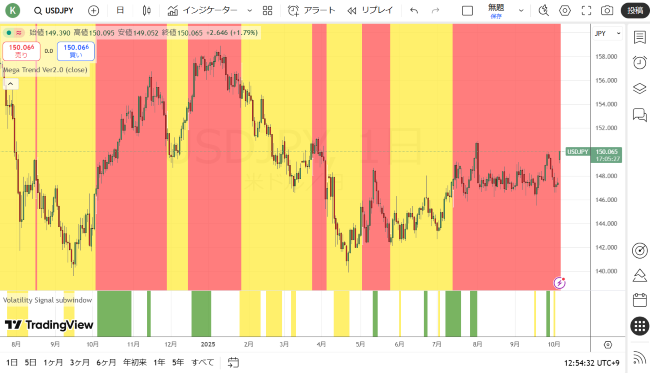

●ドル/円(日足)

出所:トレーディングビュー・石原順インディケーター

●ゴールドCFD(日足)

出所:トレーディングビュー・石原順インディケーター

日々の相場動向については、

を参照されたい。