「マーケットの最前線」

2024年1月 9日第380回「海外の投資家は日本株の先行きをどうみているのか?」石原順

石原順

石原順

日本株は「失われた30年」から脱皮できるのか?

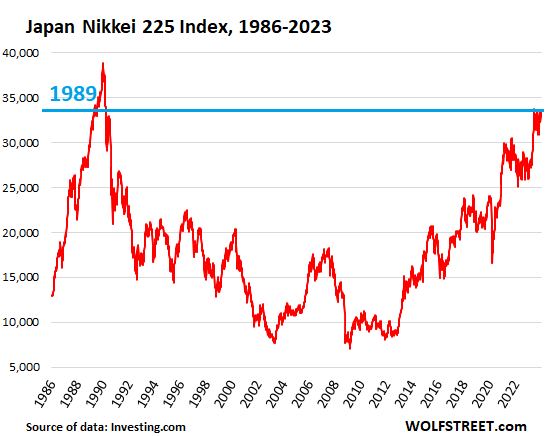

2023年、日経平均株価は約3割上昇し1989年以来、33年ぶりの高値水準を記録した。これは2013年に57%の上昇を記録して以来のパフォーマンスとなる。1989年末、不動産と株式のバブルを背景に日経平均株価は過去最高値(38,915円)を記録した。その後、バブル崩壊を経て、日本は「失われた10年」どころか、結果として「失われた30年」を経験することになった。

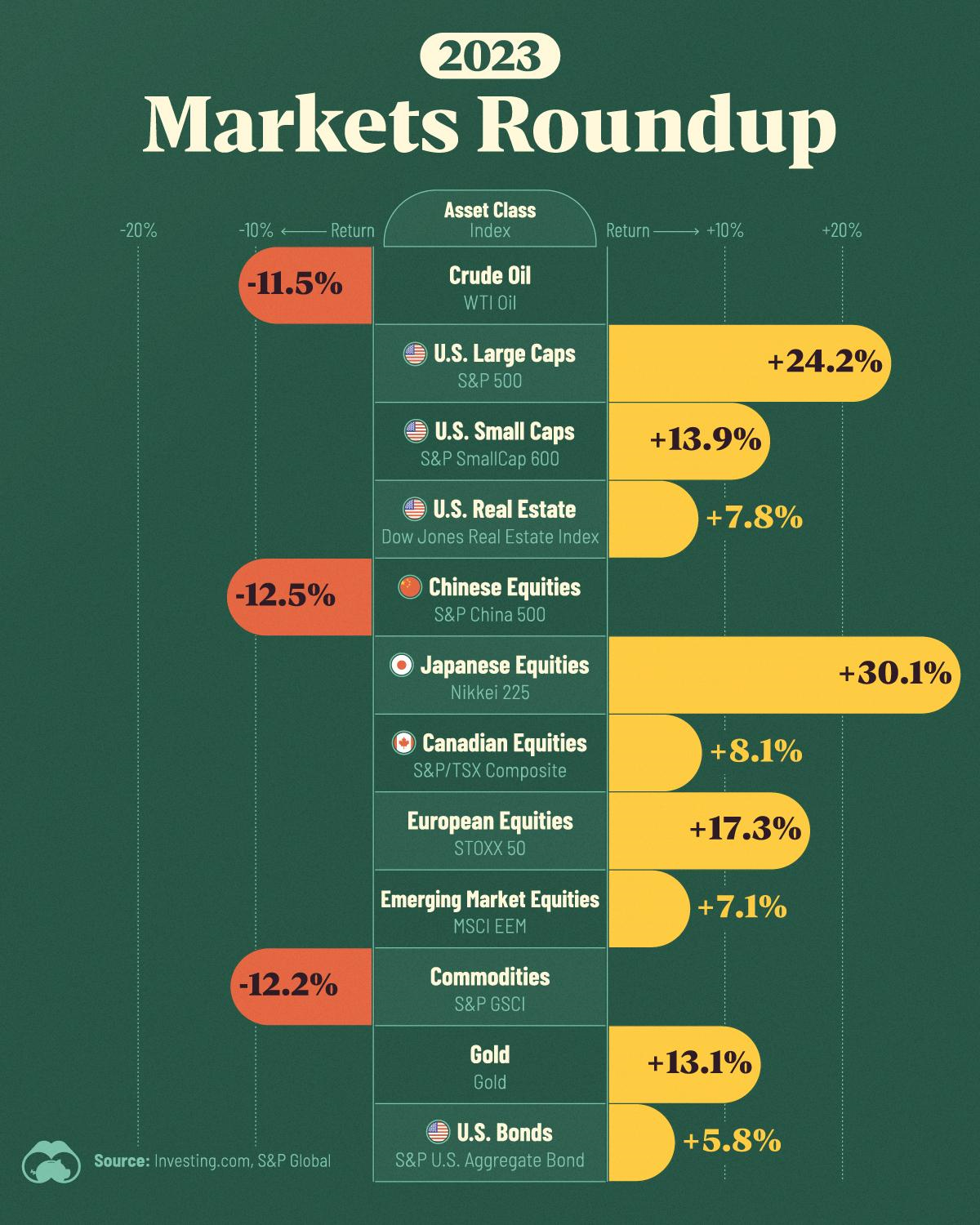

●主要資産の2023年のパフォーマンス

出所:ビジュアルキャピタリスト

上記の図は1月2日のビジュアルキャピタリストの記事「How Major Asset Classes Performed in 2023(主要資産クラスの2023年のパフォーマンス)」からの引用である。原油、米国株、米国不動産、欧州株、ゴールド、債券といった主要資産の中でも日本株の上昇が際立っていることがわかる。●主要資産の2023年のリターン

出所:ビジュアルキャピタリストのデータより筆者作成日本株への注目度を高めるきっかけになったのは、投資の神様ウォーレン・バフェット氏の来日だったと言われている。バフェット氏は低金利の日本で資金調達を行い、その資金の置き場として日本の5大商社へ投資を行った。一般的に言われているようにバフェットが日本株に強気であると筆者は考えていないが、億万長者投資家による日本への投資積み増しは、外国人を中心に日本株に対する関心を集める大きな契機になったのは間違いないだろう。

では今後について海外の投資家はどのように見ているのか。いくつか海外メディアの記事を一部紹介したい。

2023年12月28日のCNBCの記事「This is 2023′s best-performing market in Asia -- how will it fare in the new year?(2023年、アジアで最も好調な市場ー新たな年はどうなるのか?)」は次のように指摘している。

1980年代後半のように全国的に高騰しておらず、日本では2023年に構造的な変化が起きつつある。円安によって製品の競争力が高まったこともあり、企業の業績は改善している。日本企業による設備投資は、2023年度には過去最高の31兆6000億円(2210億3000万ドル)に達する見込みだ。

また、日本企業の設備投資全体の約3分の2を占める対日投資は、2年連続で2桁の伸び率が見込まれている。海外からの投資も22.6%増加し、3年連続の二桁成長となる可能性がある。外国人投資家は、円安と株式の上昇ポテンシャルの高さのおかげで、日本にビジネスチャンスを見出しているとしている。

投資家の見方としては以下のように取り上げている。

ある市場関係者はグローバル企業が中国からサプライチェーンを多様化しており、それが日本に恩恵をもたらす可能性があると考えていたが、このことはすべて正しい方向を指し示しており、日本について以前よりも構造的にポジティブになる理由があると思う。そして、世界的に金利が低下し始め、インバウンド観光、実質賃金の上昇、高い貯蓄率が通貨を支えるようになれば、円は対ドルで上昇する可能性があると予想している。

一方、ウォールストリートジャーナルの記事の2023年12月29日の記事「Japanese Stocks Enjoy Best Year in a Decade(日本株、ここ10年で最高の年に)」は、多くのアナリストが、日本株に対して2024年に買うべき理由が増えると見ていると指摘している。

東証上場企業の3月期決算は13%の増益が見込まれているが、業績に対する株価はこの4年間あまり変化していないため、掘り出し物はまだ多い。東京証券取引所は、業績が低迷している企業に対し、資産をより効率的に活用するよう働きかけている。

日本はようやく、四半世紀にわたって苦しめられてきたデフレマインドから脱却したように見える。しかし、リスクもある。春闘で企業が健全な賃上げを行わなければ、消費者の財布は固くなり、景気は再び悪化する可能性があるとしている。また、日本の2大貿易相手国である米国と中国は、米大統領選挙を含む不確実性に直面していると指摘している。

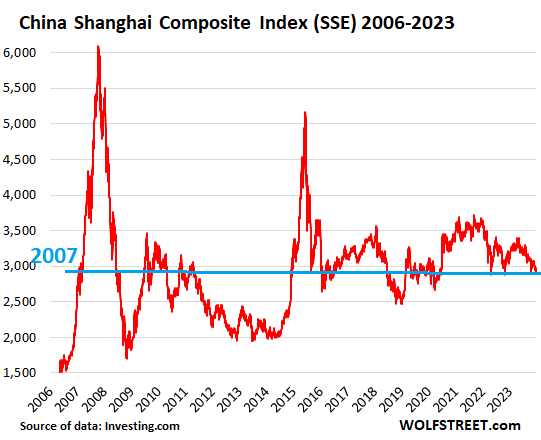

日本と中国の株式市場を比較日本株が30年ぶりの水準まで戻した一方で、一部の株式市場では10年前や20年前の水準までき戻された市場もある。株式市場は現地通貨で評価されるため、その通貨の購買力がインフレによって何十年にもわたって急落している場合、株式市場の指数は企業業績よりもインフレを反映したものとなる。今、すべての先進国でインフレが再燃し、インフレショックが起きていることには注意が必要だ。

Wolfstreetの記事「Stock Markets Years & Decades after Huge Bubbles Imploded: China, Hong Kong, Japan, UK, France, Germany, Italy, and Spain(巨大バブル崩壊から数年、数十年後の株式市場:中国、香港、日本、英国、フランス、ドイツ、イタリア、スペイン)」を参考に、中国と日本の株式市場を比較してみよう。

中国の上海証券取引所は前年比 -3.7%となり、17年前の水準まで低下した。2023年の終値は2,974と、2007年10月の史上最高値から半値以下に低下した。

●中国上海総合指数の推移

出所:WOLFSTREET一方の日経平均株価は前述の通り、前年比プラス28%で約30年前の水準まで上昇した。ただし、現在、日本ではインフレが徐々に起こりつつあり、2024年にはマイナス金利から完全な撤退も想定されているため、大きな環境変化があることは抑えておきたい。

●日経平均株価の推移

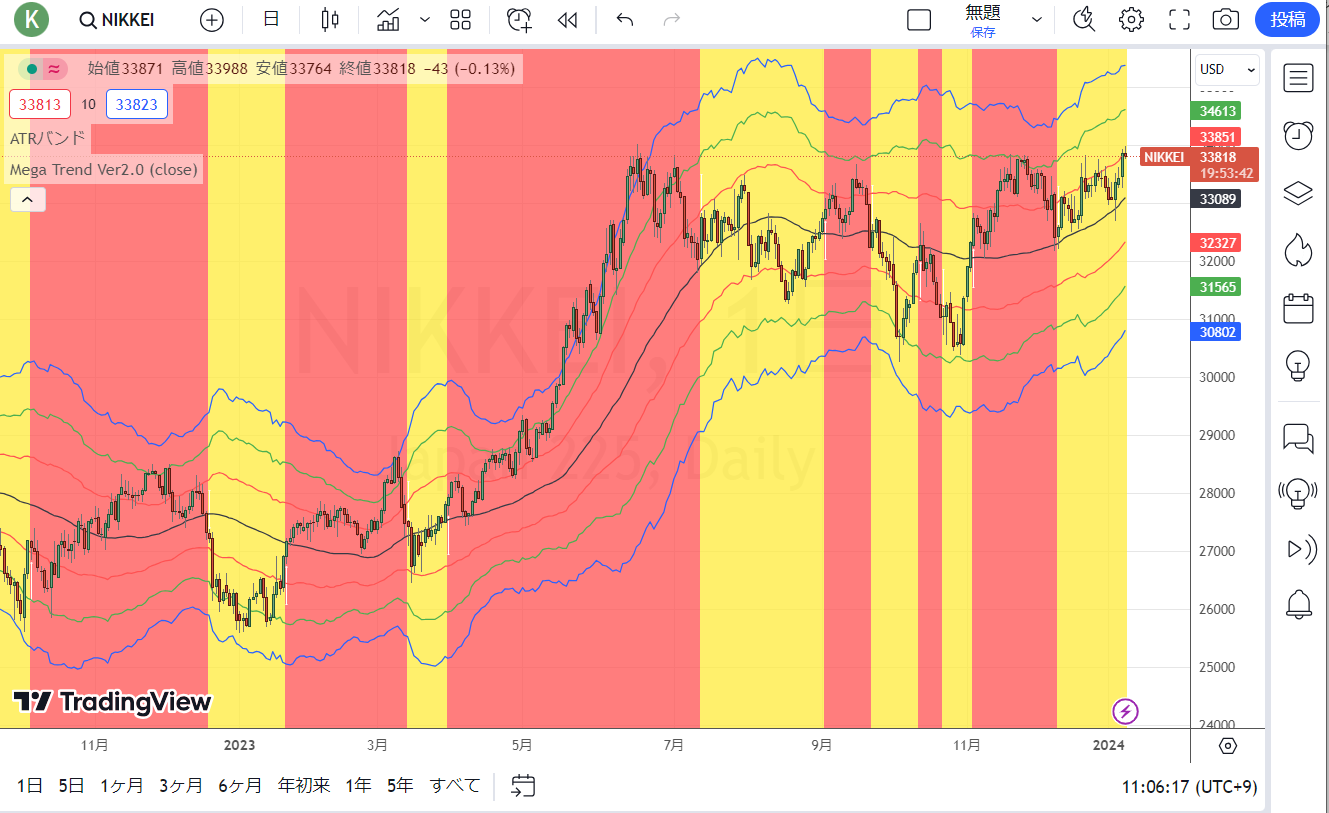

出所:WOLFSTREETメガトレンドフォローVer2.0の売買シグナル(赤:買いトレンド・黄:売りトレンド)

●日経平均CFD(日足)

出所:トレーディングビュー・石原順インディケーター

●NYダウCFD(日足)

出所:トレーディングビュー・石原順インディケーター

●S&P500CFD(日足)

出所:トレーディングビュー・石原順インディケーター

●ナスダック100CFD(日足)

出所:トレーディングビュー・石原順インディケーター

●ドル/円(日足)

出所:トレーディングビュー・石原順インディケーター

●ゴールドCFD(日足)

出所:トレーディングビュー・石原順インディケーター

日々の相場動向については、

ブログ『石原順の日々の泡』

https://ishiharajun.wordpress.com/

を参照されたい。

石原順 プロフィール

1987年より株式・債券・CB・ワラント等の金融商品のディーリング業務に従事、1994年よりファンド・オブ・ファンズのスキームで海外のヘッジファンドの運用に携わる。為替市場のトレンドの美しさに魅了され、日本において為替取引がまだヘッジ取引しか認められなかった時代からシカゴのIMM通貨先物市場に参入し活躍する。

相場の周期および変動率を利用した独自のトレンド分析や海外情報ネットワークには定評がある。現在は数社の海外ファンドの運用を担当する現役ファンドマネージャーとして活躍中。