「マーケットの最前線」

2023年8月14日第360回「BRICS vs G7」石原順

石原順

石原順

-

ディスインフレのハネムーン期間は早々に終了か?

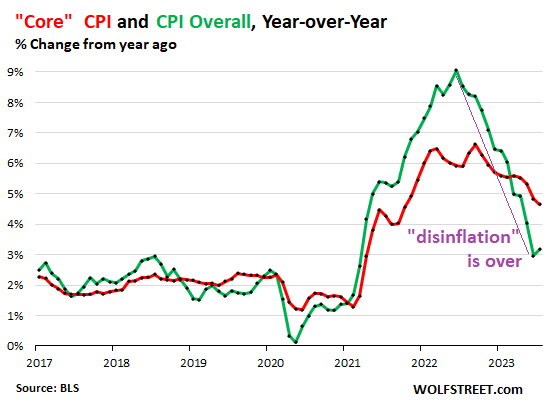

米労働省が10日に発表した7月の消費者物価指数(CPI)は前年比3.2%上昇と2022年6月以来、13ヶ月ぶりに前年比プラスとなった。前の月(6月)は3.0%だった。ただし、市場予想の3.3は下回るものとなった。WOLFSTREETのチャートを参照しつつ、今後のインフレ率がどのように推移するのか探ってみたい。

変動の大きい食品とエネルギー製品の価格を除いた、基礎的なインフレ率であるコアCPIは前年同月比4.7%上昇となり、6月(4.8%上昇)よりわずかに上昇幅が縮小した。7月の上昇率は2021年10月以来最小だった。

●コアCPI(赤)とCPI(緑)の推移

出所:WOLFSTREET

グラフはコアCPI(赤)とCPI(緑)を示している。エネルギー価格が一年前に比べて大きく下落したため、エネルギー価格の動向を含むCPIの上昇率はエネルギー価格の動向を含まないコアCPIを下回った。つまり、エネルギー価格が今後どのように推移するかによってCPIは再びコアCPIを上回るのか、あるいは下回るのかが推測できる。

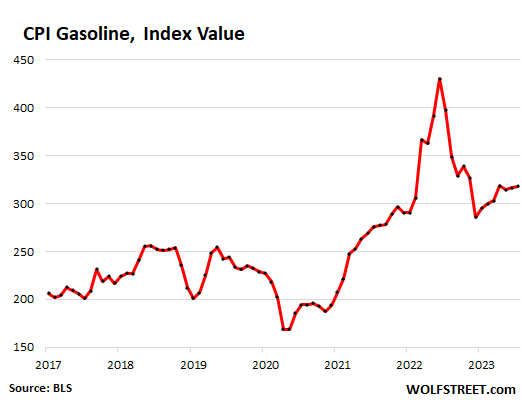

●ガソリンCPIは2023年に入り上昇傾向にある

出所:WOLFSTREET

エネルギー価格は前月比で再び上昇を始めており、ガソリンのCPIは年を通じて上昇傾向にある。しかし、前年比ではエネルギー価格はまだ大幅に下落している。ガソリンはエネルギーCPIの約半分を占めている。ガソリン価格は7ヵ月間上昇を続けており、今後数ヵ月間は、2022年下半期の価格急落を反映し、前年比でプラスに転じることが想定される。つまり、CPI全体をさらに押し上げることになる。

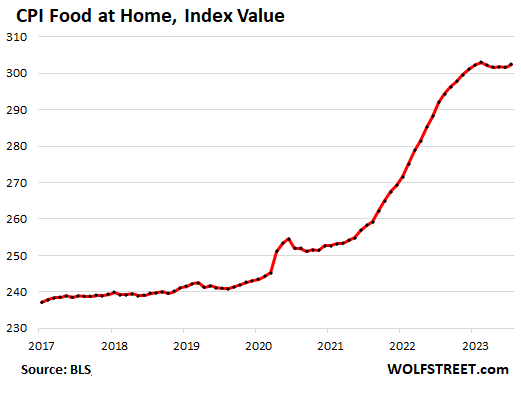

もう一つコアCPIから除外されている食品価格については、パンデミック時の24%という驚異的な高騰を見せた後、わずかな落ち込みを経て、前月比で再びじりじりと上昇し始めている。家庭における食品(店舗や市場で購入する食品)のCPIは、牛肉、鶏肉、魚介類、新鮮な果物、新鮮な野菜の上昇に牽引され、7月は6月より0.3%上昇した。前年同月比では3.6%の上昇となる。●家庭における食品CPIは高止まりしている

出所:WOLFSTREET

エネルギー価格は依然として前年比で2割近く下落している。しかし、これが永遠に下げ続けることはない。ガソリン価格は2022年後半に暴落し、CPIの前年比での変動は、この大幅な下落を背景に測定されることになる。さらに、ベース効果がなくなるタイミングに差し掛かっている。7月のCPIの前年比計算のベースとなるのは2022年7月である。この月は、エネルギー価格の急落によってCPIの急上昇が急激に冷え込み始めた月である。8月から年末にかけては、2022年後半の低い値が前年比計算のベースとなり、前年比上昇率をより大きくすることになる。

食品価格は2022年からの上昇が続いている。これらを考慮するとディスインフレのハネムーン期間は思った以上にあっけないものに終わる可能性が高い。FRBのパウエル議長は7月のFOMC会合後に公表された声明文において、「雇用の増加は堅調で、失業率は低水準を維持している。インフレ率は依然として高い」と説明した。再び、インフレの嵐が吹き荒れることになるのか。鍵を握るのはエネルギー価格の変動と食品価格の状況だ。

2028年にはBRICSが世界経済の3分の1を占有

今月下旬に南アフリカで開催される予定の新興5カ国(ブラジル、ロシア、インド、中国、南アフリカ)BRICSサミットにおいて、加盟国拡大に向けた認可基準を議論するであろうことが報じられている。米国との貿易摩擦を抱えている中で政治的影響力を強めたい中国は、長期にわたって加盟国拡大を主張してきた。ウクライナへの侵攻によって国際社会で孤立しているロシアも、新たな加盟国を迎えるチャンスをうかがっている。

各種メディアの報道によると、BRICSへの加盟には約30カ国が関心を示しており、うちアルジェリアが7月に申請するなど22カ国が正式に申請している。そのなかには「反米」といえない国も目立つと言う。Yahoo!ニュースに掲載された国際政治学者の六辻彰二氏の記事「プーチン欠席でも参加希望国が急増するBRICS首脳会議――標的は米ドル一強時代の終焉」にると、BRICS急拡大の背景には、中ロへの親近感というより、アメリカの政策に不信感を抱く国が増えていることがあげられるとし、たとえプーチンが欠席しても、もはやBRICSの求心力は押しとどめられない水準に達したとし、次のように述べている。

さらに重要なことは、BRICSがアメリカの牙城ともいうべきグローバル金融に切り込もうとしていることだ。南アフリカでのBRICS首脳会合では、ドルに代わる新たな決済手段の採用が合意されると見込まれている。BRICSのなかでも圧倒的に大きな経済力をもつ中国の人民元を土台にしたものになる公算が高い。これは国際取引における脱ドル化(de-dollarization)を進める動きといえるだと論じている。

ドルがいわゆる基軸通貨として機能してきたことは国家間取引を簡便にしてきた反面、世界中がアメリカの金融当局の判断に影響を受ける状況も生んできた。これを嫌う中国はすでに海外との取引において人民元による決済を普及させてきた。

G7のスタートは、今から50年前、イギリス、西ドイツ、フランス、アメリカの4カ国の財政責任者がホワイトハウスにある図書館で非公式に集まり、当時の国際通貨情勢について話し合ったのが起源である。このグループはすぐに拡大し、日本、イタリア、カナダが加わり、当時としては最大となる非共産主義経済圏の集まりを形成するに至った。

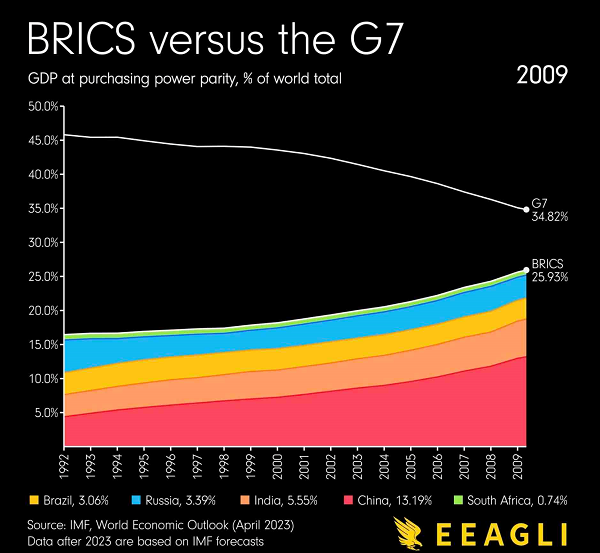

戦後の生産性向上の恩恵を享受していた先進工業国として、G7は経済的に大きな力を持っており、G7の経済生産高は世界のGDPの約40%を占めていた。しかし、最近ではBRICSという別の国際グループが台頭し、世界経済秩序の中で独自の地位を築きつつある。

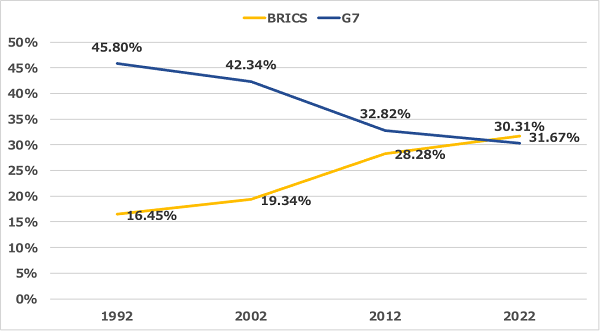

BRICSがどのように存在感を高めてきたのか。ヴィジュアル・キャピタリストの記事「Animated Chart: G7 vs. BRICS by GDP (PPP)(アニメーションチャート G7とBRICSのGDP(購買力平価)比較)」から一部抜粋してご紹介したい。このグラフは、国際通貨基金(IMF)のデータを使用し、G7とBRICSメンバーの世界経済へのシェアをグラフ化したものである。具体的には、国際ドルを用いて購買力平価(PPP)で調整したGDPを使用している。

●BRICS vs G7(2009年当時)

出所:ヴィジュアル・キャピタリスト2001年にゴールドマン・サックスのエコノミスト、ジム・オニールによって提唱された「BRIC」という言葉は、当時、同じような発展段階にある急成長をしている4つの経済を特定するために使われた。各国の首脳が会合を開き、正式な関係を結んだのは2009年のことで、その後2010年に南アフリカが加盟した。当初は投資機会を求めて結成されたBRICSだが、ここ10年でG7の経済的ライバルとなった。

以下は、両グループの世界経済への貢献度をPPP(購買力平価)の調整値で簡単に見たものである。IMFの予測では、BRICS諸国が2023年に世界経済に占める割合は、PPP調整後のGDPを用いるとG7(52兆ドル)よりも高くなる(56兆ドル)。

●PPP調整後のBRICS vs G7:2023年にシェアが逆転

出所:ヴィジュアル・キャピタリストのデータから筆者作成BRICSの台頭の主な要因は、中国とインドの経済成長である。1980年代から1990年代にかけて急速な工業化が進んだ中国は、2001年の世界貿易機関(WTO)加盟後、輸出が大きく伸びた。これにより、中国は2010年までに世界第2位の経済大国となった。

インドの経済成長は中国ほど速くはないが、2022年には国内総生産が12兆ドルに達し、第3位にランクされる。この2カ国を合わせると、PPP調整後の世界経済164兆ドルのほぼ4分の1を占めることになる。

さらに、IMFは2028年までにBRICS諸国が世界経済の3分の1を占めるようになると予測している。

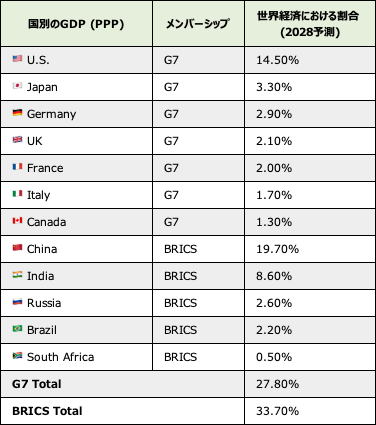

●PPP調整後のBRICS vs G7:2028年の予測

出所:ヴィジュアル・キャピタリストのデータから筆者作成

BRICSの経済的台頭は何を意味するのか。地政学的な意味合いも含んでいる。政治的な理念の違いだけでなく、BRICSの力が強まることで、加盟国にはそれをバックアップする経済力が備わる。2022年のロシアのウクライナ侵攻後、中国とインドは国連での戦争非難を棄権し、ロシアの石油を買い続けた。今後数十年、特に中国とインドが世界の成長を牽引すると目される一方で、自国内の人口問題にも取り組んでおり、これらの国際ブロックが力を競い合う中で、世界秩序はより複雑で微妙なものになっていくだろう。BRICSの構想の中には、代替となるグローバルバンクの構築や、決済システムや新基軸通貨に関する対話も含まれている。

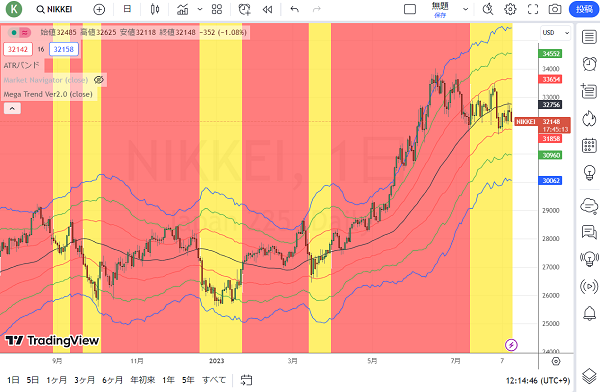

メガトレンドフォローVer2.0の売買シグナル(赤:買いトレンド・黄:売りトレンド)

●日経平均CFD(日足)

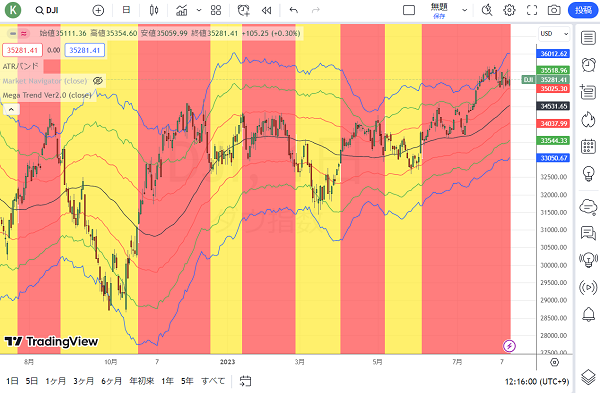

出所:トレーディングビュー・石原順インディケーター●NYダウCFD(日足)

出所:トレーディングビュー・石原順インディケーター●S&P500CFD(日足)

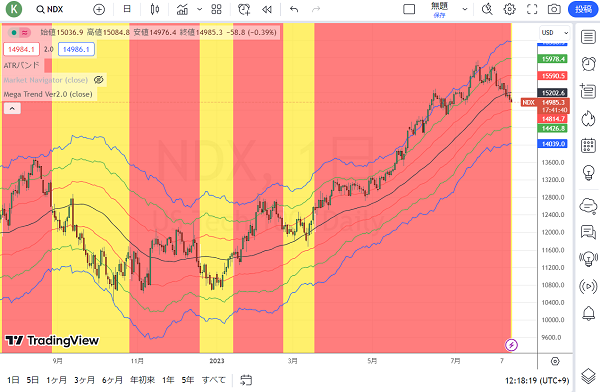

出所:トレーディングビュー・石原順インディケーター●ナスダック100CFD(日足)

出所:トレーディングビュー・石原順インディケーター●ドル/円(日足)

出所:トレーディングビュー・石原順インディケーター●ゴールドCFD(日足)

出所:トレーディングビュー・石原順インディケーター日々の相場動向については、

ブログ『石原順の日々の泡』

https://ishiharajun.wordpress.com/

を参照されたい。