「マーケットの最前線」

2022年12月26日第328回「スコット・マイナードの最後の相場観」石原順

石原順

石原順

日本のYCCは持続可能ではない:スコット・マイナード

グッゲンハイム・パートナーズのCIOスコット・マイナードが12月21日、心臓発作で死去した。63歳だった。マイナードは定期的に行っているワークアウトをしていたところだったという。

マイナードは今月1日、ワシントンDCで開かれた第25回日米シンポジウム「21世紀の金融システム構築に関するシンポジウム」で基調講演を行った。その詳細がグッゲンハイムのサイトに更新されていた。マイナードの相場観を示す「Global CIO Outlook」の投稿は今回が最後となる。その内容を一部抜粋して取り上げたい。

なお、このシンポジウムには日銀の黒田総裁、円買い介入の指揮官でもある神田財務官など、米国からだけではなく、日本政府の高官、日本の銀行界や経済界のリーダーらが参加していたそうだ。

マイナードのプレゼンテーションのタイトルは、「That Which Is Unsustainable Will Not Be Sustained(持続不可能なものは持続できない)」、日本の債務残高の増加が日本経済、債券利回り、円に与える影響と、金融政策手段としてのイールドカーブ・コントロールの危険性について言及したものであった。

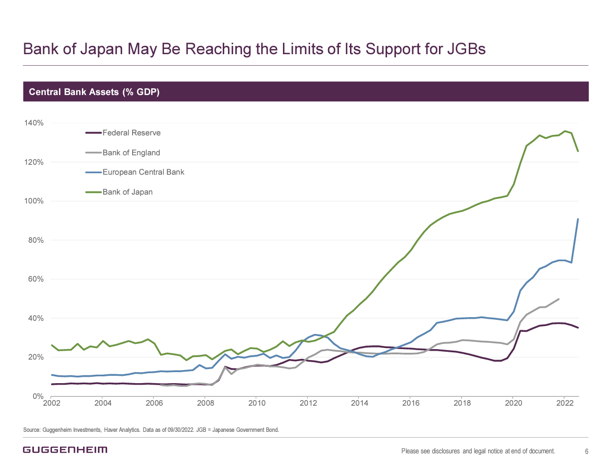

20年にわたる超金融緩和政策の結果、日本は驚くほどの債務超過に陥っている。日本銀行の資産はGDPの120%以上であり(米国はGDPの40%弱に相当)、FRBを含め他の中央銀行を圧倒している。●GDPに対する中央銀行が保有する資産の割合

出所:グッゲンハイム・パートナーズまた、FRBが国債残高の25%しか保有していないのに対し、日本銀行は国債残高の約50%を保有している。日本では超低金利のため、支払利息はGDPの1.5%弱に抑えられているが、利回りが上昇しGDPの成長が鈍化すれば、支払利息は増加することになる。さらに、金利が上昇すれば、日銀は大きな時価評価損を抱えることになる。

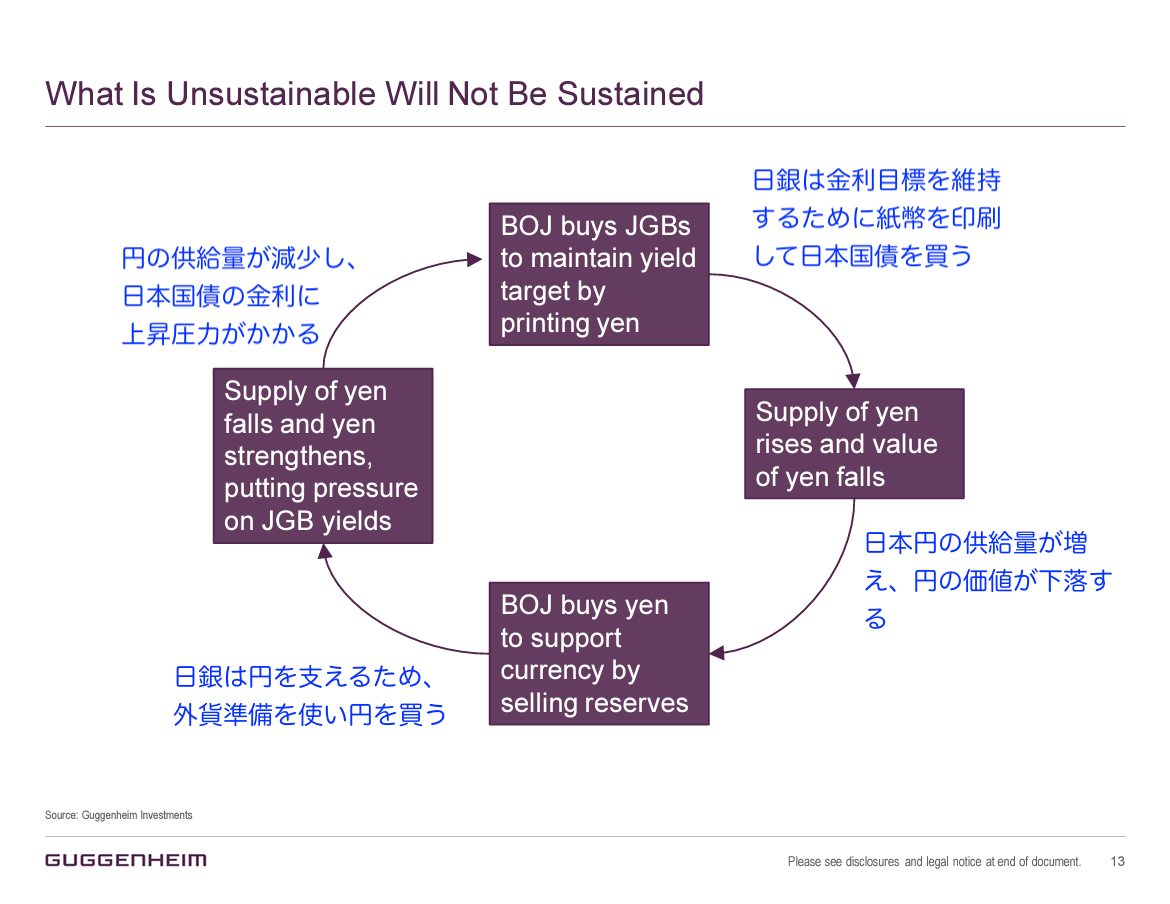

日銀の場合、10年物日本国債の利回りを人為的に固定し続けてきたが、インフレ圧力が高まっている今、10年物国債のペッグ制はますます通用しない政策であることが露呈していると指摘した。なぜなら次のことがループして起こるからだという。

●日銀の政策は持続可能ではない

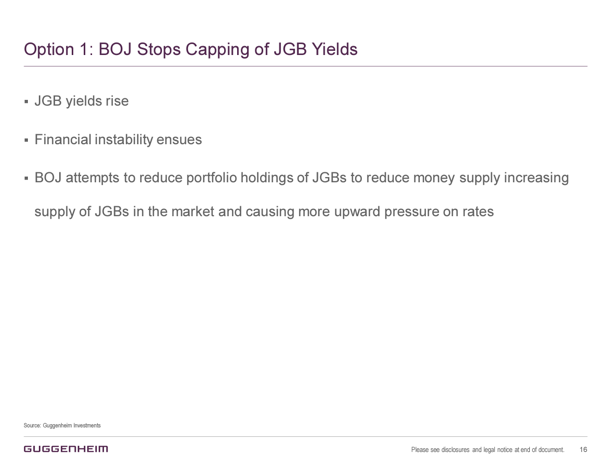

出所:グッゲンハイム・パートナーズマイナードは日銀の政策動向と日本の財政状況は厳しいが、先進国の中では異常なことではないとした上で、むしろ、超金融緩和を進めてきた他の国々にとって、注意すべき例であり、来るべき事態の前触れなのかもしれないと述べた。そして国債の保有割合を減少させようとする日銀の試みは金利の上昇圧力を引き起こすとして、日銀は今後、国債のイールド上限を維持できないと指摘した。

●日銀はJGBイールドのキャップを維持できない

出所:グッゲンハイム・パートナーズ

今回取り上げたブログ記事についてはグッゲンハイムのホームページから全文及び資料が閲覧可能である。

Japanese Monetary Policy: That Which Is Unsustainable Will Not Be SustainedThe Bank of Japan's use of yield curve control to curb inflation is likely to fail.

日本の金融政策:持続不可能なものは持続できない 日銀のイールドカーブ・コントロールによるインフレ抑制は失敗する可能性が高い

スコット・マイナードはウォール街で最高のストラテジストの一人であり、その洞察力は常に時代の最先端を走っていた。本当にさみしい限りだ。ご冥福をお祈りします。

CCSは化石燃料業界の救世主となるのか?

米石油大手のエクソンモービル(XOM)は、四半期ベースの業績が過去最高益を記録したことを踏まえ、米国の従業員に対してインフレ率を上回る賃上げを実施すると伝えられた。平均昇給率は9%、エクソンにとっては過去15年間で最大の賃上げとなる。

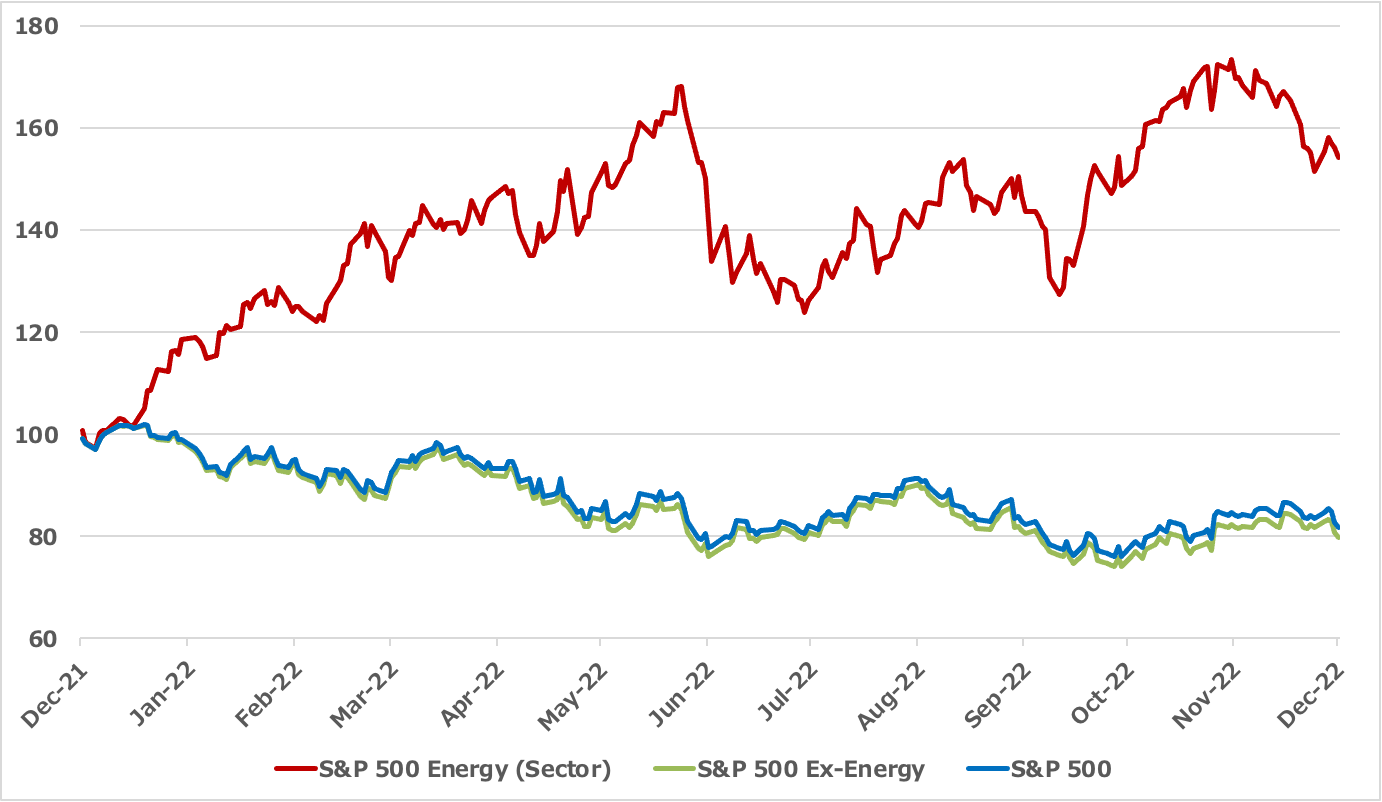

エネルギー価格の高騰を背景にエクソンの業績は好調だ。10月28日に発表した第3四半期の純利益は196億6000万ドルとなり、同じ期間のアップルの純利益207億ドルに迫る水準となった。2022年はテクノロジー業界や金融業界などが人員削減を実施する等、先行きに対する懸念が高まっている一方、オールドエコノミーである化石燃料業界の復活と好調ぶりが特徴的である。S&P500指数は年初来で約2割く低下しているのに対し、エクソンの株価は年初来で依然として6割程度値上がりしている。

●S&P500指数(青)、エネルギーを除いたS&P500指数(緑)、S&P500エネルギー指数(赤)の1年間の推移

出所:S&P Dow Jones Indicesのデータより筆者作成

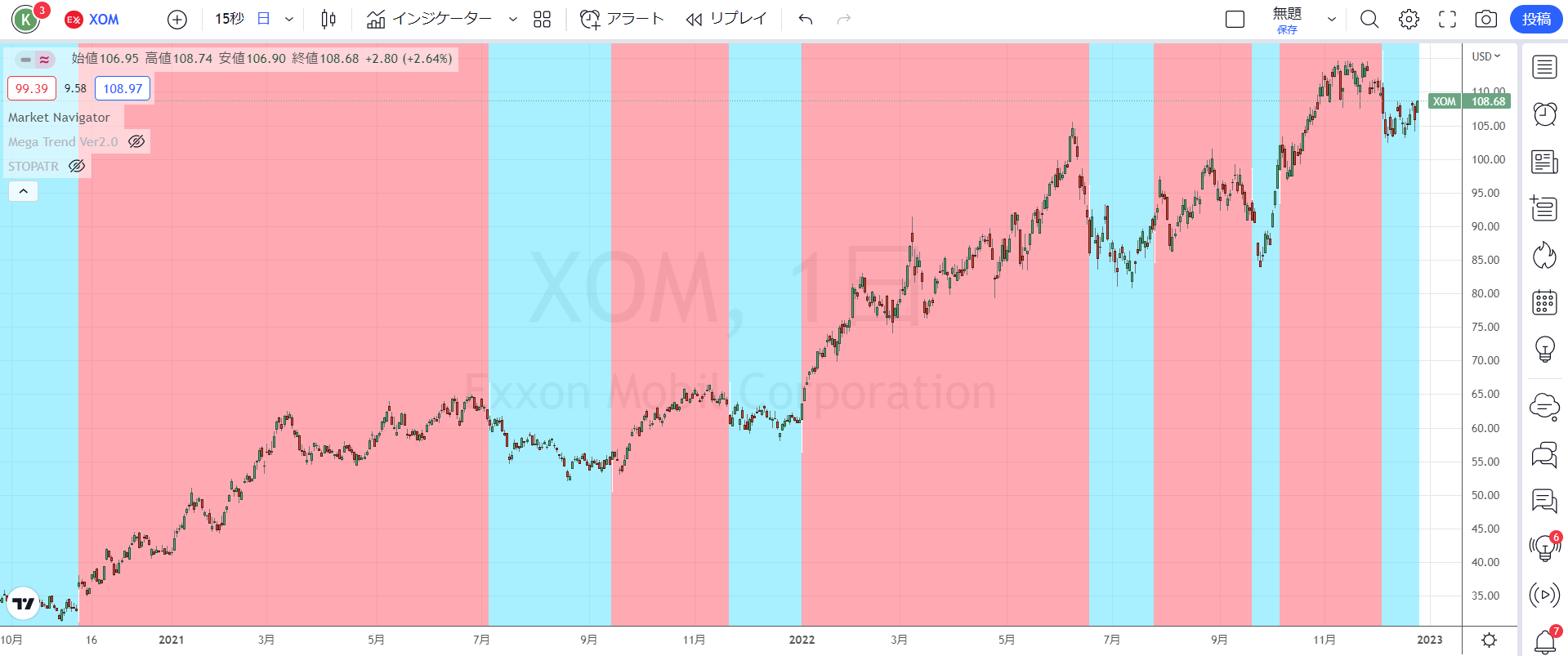

●エクソンモービル(日足)(ピンク:買いトレンド・シアン:売りトレンド)

出所:トレーディングビュー・石原順インディケーター

エネルギー業界の復活が鮮明となる中で、さらに今後、収益に大きく収益に貢献することが期待されている分野がある。二酸化炭素の回収プロジェクト「CCS」だ。地球温暖化対策として世界各国の企業がいまCO2の回収、貯留技術であるCCSの開発にしのぎを削っている。

CCSとは「Carbon dioxide Capture and Storage」の略で、発電所や化学工場などから排出されたCO2を他の気体と分離させた上で回収し、地中深くに圧入、貯留する技術のことである。資源エネルギー庁のHPによると、国際エネルギー機関(IEA)の報告書では、パリ協定で長期目標となった「2C°目標」を達成するため、2060年までのCO2削減量の合計のうち14%をCCSが担うことが期待されていることを紹介している。日本では今年5月に、石油大手ENEOSホールディングスと電力大手の電源開発株式会社がCCSの事業化に共同で取り組むと発表した。事業開始予定は2030年で、完成すれば国内初の本格的なCCS事業となる。

さらに、世界では「CCS」を発展させた「CCUS」にも期待と注目が集まっている。「CCUS」は「Carbon dioxide Capture, Utilization and Storage」の略で、CCSで回収したCO2を、貯留するだけではなく、他のものに利活用する技術だ。例えば米国では、CO2を古い油田に注入し、油田に残った原油を圧力で押し出しつつ、CO2を地中に貯留するというCCUS事業がすでに行われており、CO2削減と石油の増産が同時に実現できるビジネスとして成立していると言う。

一方で、CCSとCCUSを事業化するにあたっては、課題も多く存在する。最も大きいのがCO2を分離し回収する際にかかるコストだ。また、十分な量のCO2を貯留するための地層を探し出すのも、容易なことではないと言う。

エクソンは30年以上にわたってCO2を回収し、輸送して地層へ安全に注入するという実績を持っており、現在も技術を磨いてきている。さらにこれまで化石燃料の掘削をしてきたことから、回収したCO2を貯留するための地層をすでに持っている。これはCCSとCCUSを手がけるにあたり有利な点であろう。ロイターの4月20日の記事「CO2回収・貯留、2050年までに市場規模4兆ドル=米エクソン」によると、エクソンはこの分野の市場規模が2050年までに4兆ドルになるとの試算を明らかにしている。同時期の石油・ガス市場の規模が6兆5000億ドルと推計されているため、CCS事業はその6割程度に相当することになる。

エクソンは、来年2023年のエネルギープロジェクトへの投資額を230から250億ドルとする計画を明らかにした。今年の予測220億ドルからの増額となる。2027年までは毎年200億~250億ドルの投資を計画しており、脱炭素の潮流で化石燃料への風当たりが強まるなか低炭素事業への投資も加速し、水素や二酸化炭素の回収・貯留(CCS)などを事業の柱に育てるとしている。

この分野が注目を浴びている理由はもう一つある。それは8月に可決されたインフレ抑制法(IRA)に含まれる税制優遇措置だ。CNBCの記事「The big new Exxon Mobil climate change deal that got an assist from Joe Biden(ジョー・バイデンからの支援を受けたエクソンモービルの気候変動に関する新しい大型契約)」によると、8月に成立したインフレ抑制法は、エクソンの手がけているようなCCS取引がトレンドになるかどうかを決定付けるかもしれないと指摘している。

今年10月、エクソンは石油ガスのパイプライン輸送を担う米エンリンク・ミッドストリーム(ENLC)の子会社エンリンク・ミッドストリーム・オペレーティングと、アンモニア・窒素系肥料メーカーのCFインダストリーズ(CF)と、ルイジアナ州におけるCO2の回収、貯留プロジェクトで提携すると発表した。このプロジェクトで、CFインダストリーズはルイジアナ州の製造拠点から排出される年間最大200万トンのCO2の回収を担い、エクソンはエンリンクのパイプライン輸送ネットワークを利用して、12万5,000エーカー(約506平方キロ)のCO2貯留地を開発するというもので、2025年初頭に開始する予定だ。

ルイジアナ州は2050年までにCO2排出量の実質ゼロとする目標を掲げており、このプロジェクトはこうした目標を支援するものとなる。ジェトロのレポート「米エクソンモービルがエンリンク、CFインダストリーズとルイジアナ州のCCSプロジェクトで提携」によると、CO2を年間200万トン回収できるようになれば、ガソリン自動車約70万台を電気自動車(EV)に置き換えることに相当するとのこと。

8月に成立したIRAでは、産業用途からの炭素回収に対する税額控除を拡大することが盛り込まれており、炭素回収に対する既存の税額控除が1トン当たり45ドルから85ドルに引き上げられる。前述のCNBCの記事によると、エクソン/CF/エンリンク・プロジェクトは年間8000万ドルもの節約になると、ゴールドマンは述べたという。こうした動きは、大手石油会社の低炭素化ビジネスの将来を占う上で重要な意味を持つ可能性がある。製造業が排出する炭素の処理における新たなステージの到来を告げるものであり、あらゆる産業、あらゆる分野、あらゆる地域の企業が関心を寄せている。石油会社にとっては、排出量の削減を求める投資家からのプレッシャーを緩和させる可能性もある。

一方でCCSやCCUSには環境学者などから批判的な意見もある。前述のCNBCの記事では、コンサルティング会社Third Bridgeの産業・材料・エネルギー調査部門グローバルリーダーのコメント「炭素回収は大物たちのゲームに過ぎない」を取り上げている。

マーケットナビゲーターの売買シグナル(↑:買いシグナル・↓:売りシグナル)

●日経平均CFD(日足)

●NYダウCFD(日足)

●S&P500CFD(日足)

●ナスダック100CFD(日足)

●ドル/円(日足)

日々の相場動向については、

ブログ『石原順の日々の泡』

https://ishiharajun.wordpress.com/

を参照されたい。

石原順 プロフィール

1987年より株式・債券・CB・ワラント等の金融商品のディーリング業務に従事、1994年よりファンド・オブ・ファンズのスキームで海外のヘッジファン ドの運用に携わる。為替市場のトレンドの美しさに魅了され、日本において為替取引がまだヘッジ取引しか認められなかった時代からシカゴのIMM通貨先物市 場に参入し活躍する。

相場の周期および変動率を利用した独自のトレンド分析や海外情報ネットワークには定評がある。現在は数社の海外ファンドの運用を担当 する現役ファンドマネージャーとして活躍中。