「マーケットの最前線」

2022年11月14日第322回「エブリシングバブルの最後の砦であったドル円が崩落した!?」石原順

石原順

石原順

ペトロダラーの終焉は近いのか?

10月の米国CPIが市場予想の8%を下回ったことをきっかけに長期金利が低下、ドル高が急速に巻き返されている。『エブリシングバブルの崩壊』の著者であるエコノミストのエミン・ユルマズはツイッターで、「エブリシングバブルの最後の砦であったドル円が崩落した」と指摘。今後、キャリートレイードのアンワインドが起きると述べている。

●エミン・ユルマズのツイッター

出所:ツイッター

ドルの崩壊は長期的なサイクルに入ったのかもしれない。それはドルの基軸通貨としての覇権が終わりに近づいてきていることを意味する。現時点では多くの人々がそのことに気づいていなか、あるいは気づいていたとしても目を背けているのかもしれない。1944年のブレトンウッズ会議以来、ドルは国家間の国際貿易収支の決済に使われる唯一の通貨である。まさかそんなことが起きるわけがないと思うのが人間の心理なのかもしれない。

一般的に、米国政府はこれまで債務不履行に陥ったことがないと思われているようであるが、これは真っ赤な嘘だ。米国政府は過去100年の間に2回、非公式ではあるものの債務不履行に陥った。ゼロヘッジの記事「Are You Ready For The Coming US Government Default?(米国政府の債務不履行への備えはできているか?)」を参考に確認してみよう。一度目は、1933年4月に発せられた大統領令6102号である。この大統領令は、米国民に対し保有する金を全て差し出すように強制したもので、明らかに米国政府の債務不履行であった。米国での金の所有は、わずかな制限を除いて、その後約40年間違法とされた。

大統領令6102号の下で、米国人は金1トロイオンスあたりを20.67ドルで没収された。政府が金を没収した直後、1934年の金準備法によって、金の価格は1トロイオンスあたり35ドルに引き上げられた。つまり、1トロイオンスあたり約15ドル、米国民は40%以上の富を収奪されたのである。

ニ度目の債務不履行は1971年、リチャード・ニクソン大統領が米ドル紙幣と金の兌換を一時的に停止することを宣言したときだ。

第二次世界大戦後、米国は「民主主義の兵器庫」としての役割を果たすため、金を大量に保有していた。そのため、中央銀行は金の現物の所有権を移動したり、再指定したりするのではなく、金保有に裏付けされたドルを国際決済のために交換する仕組みを作り上げた。ただしこのシステムには弱点があった。米国が1オンスあたり35ドルの金と交換できる以上のドルを増刷しないという前提に基づいていたということである。1944年のブレトンウッズでの取り決めが約20年間続いた後、米国における金準備が危機的なレベルに達し、市場は米国に対して、その義務を果たしていないとの懸念を抱くようになった。

そうした中、1971年の秋、ニクソン大統領が金本位制から突如離脱すると発表したことでドル相場は大暴落に見舞われた。しかし、その一方で、ニクソン政権は1974年、サウジアラビアと王家の保護を約束する見返りに原油輸出を全てドル建てで行うことに合意。金に代わって原油を支えにすることでドルの価値が安定するように取り計らった。ペトロダラーの始まりである。

約50年にわたり続いてきたペトロダラー体制が、今、崩壊しつつある。大きな要因は米国の中央銀行であるFRBと米国政府による緩和的な放漫政策だ。増え続ける財政赤字を維持するために必要とされるドルを、FRBは何もないところから輪転機を回して作り続けている。国をあげて公然と行われている財政赤字のマネタイゼーションによって、ドルの購買力は加速度的に縮小している。

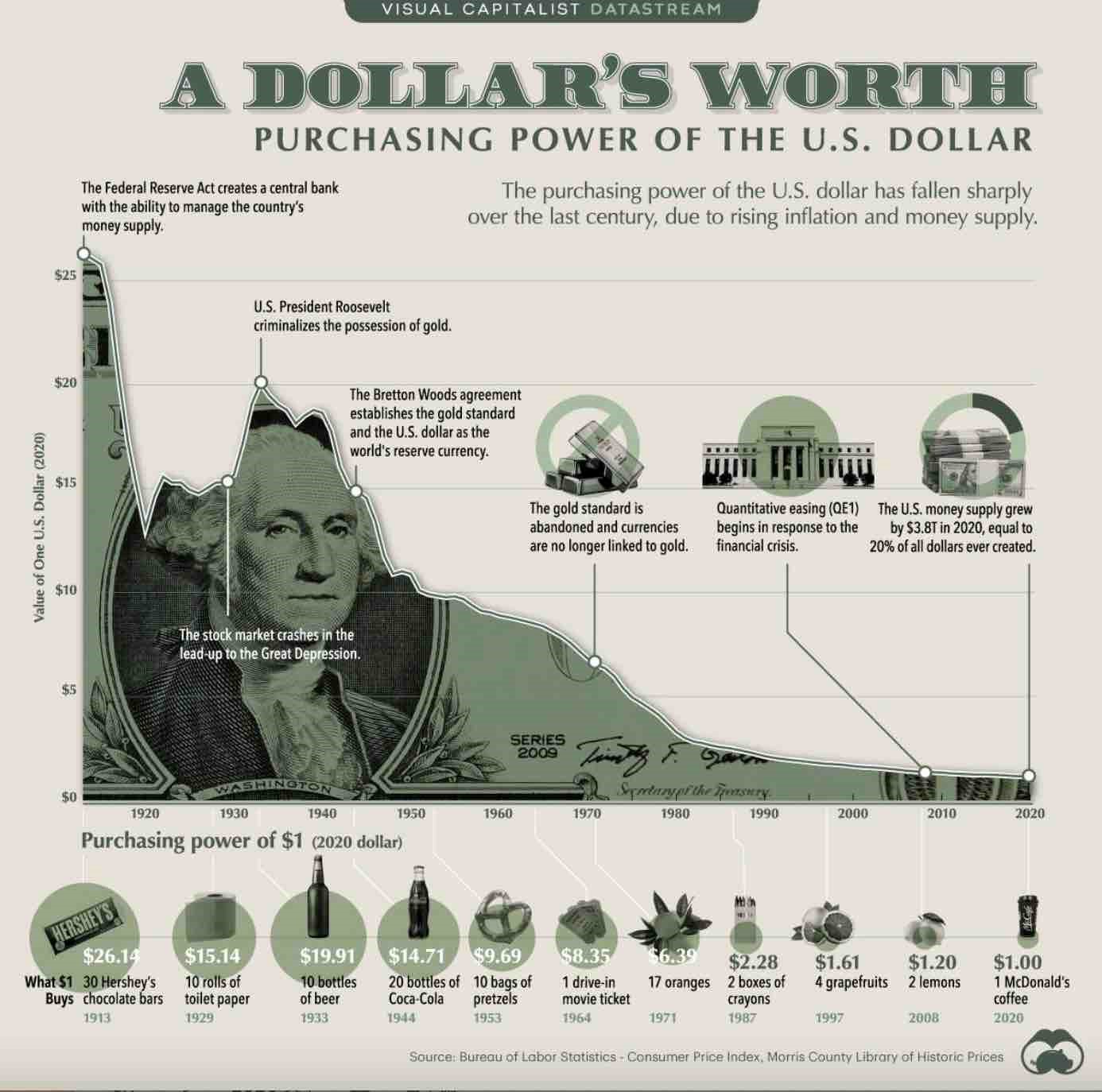

ビジュアル・キャピタリストの記事「Purchasing Power of the U.S. Dollar Over Time(時間の経過に伴う米ドルの購買力)」によると、1913年にFRBが設立された当時、ハーシーのチョコレートバーを1ドルで買うことが出来た。

1929年までに消費者物価指数(CPI)は1913年に比べて73%高くなり、1ドルで変えたのは10ロールのトイレットペーパー。それが2020年ではマクドナルドのコーヒー1杯である。

●1ドルの購買力の推移

出所:ビジュアル・キャピタリスト国際情勢における勢力図の変化もペトロダラー体制の崩壊に影響を与える要因だ。国際貿易の決済において、ドルに代わる通貨を開発するために協力する組織がロシアや中国などを中心にいくつか生まれている。こうした枠組みに参加することを検討している国々が増えつつある。米国政府が過去100年で3度目の債務不履行に陥る日はそう遠くないのかもしれない。

シーズナリー的にはドルが下落するタイミングユーロドル、ドル円のチャート分析

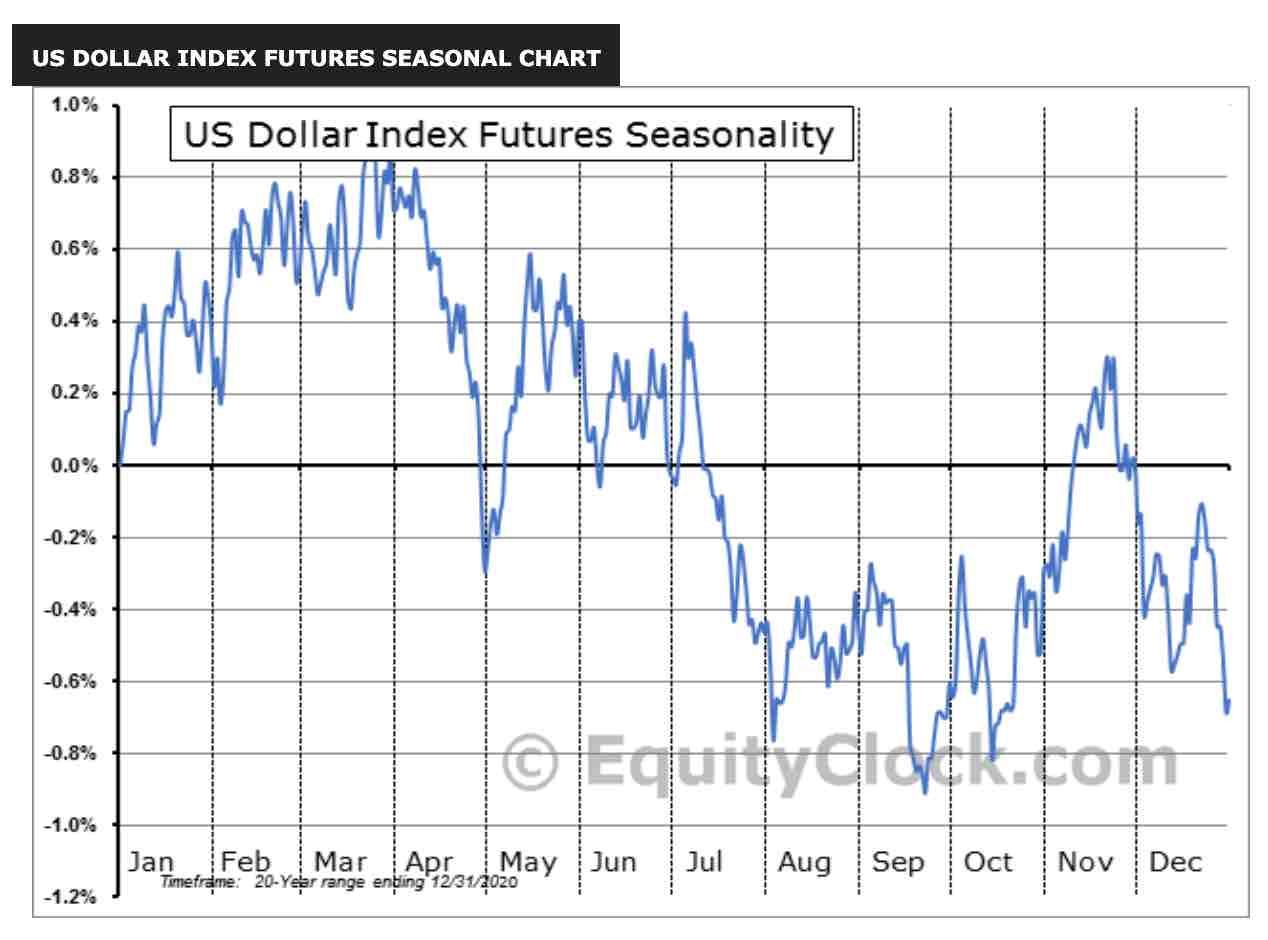

ドルインデックスのシーズナリーサイクルを見ると、秋口から続いていたドルの上昇が11月半ばになると転換することが確認できる。その後、12月の中旬にいったんは戻すものの、年末にかけては軟調に推移するパターンだ。

●ドルインデッックスのシーズナリーサイクル

出所:エクイティクロック標準偏差ボラティリティのチャートでユーロドル、ドル円を確認しておこう。

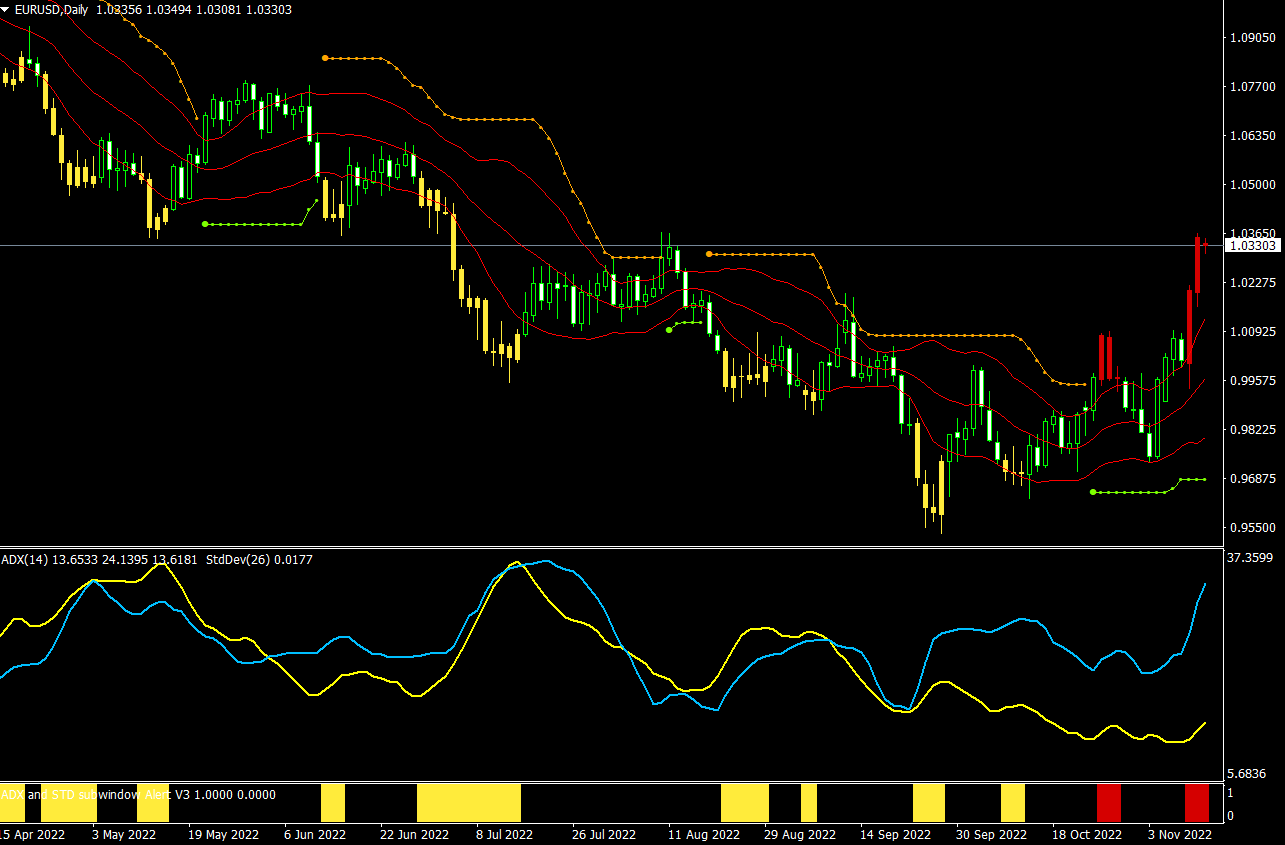

ユーロドルでは、日足チャートのADXとSTDが上に向かって動き出しており、相場はプラス1シグマを大きく上回り上昇、買いトレンド相場入りとなっている。●ユーロ/ドル(日足)

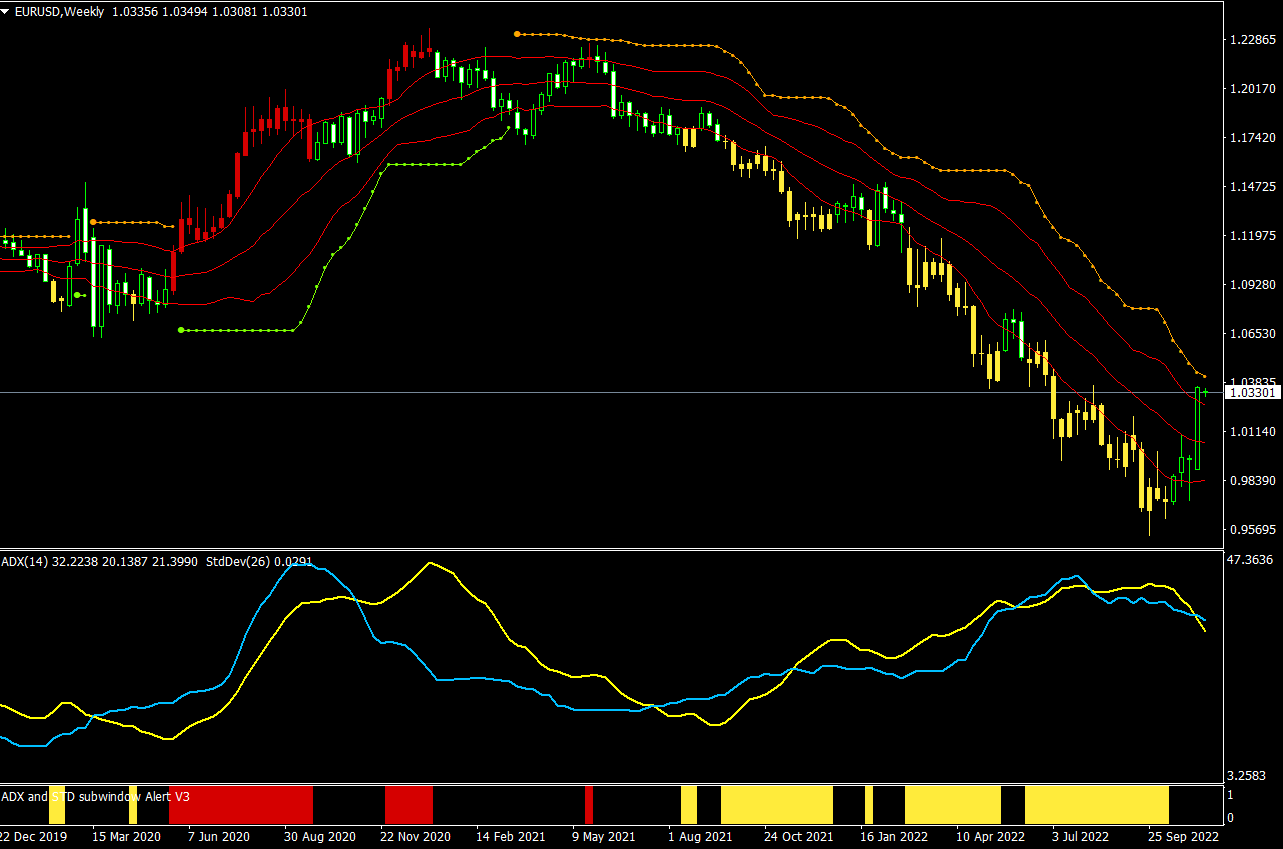

週足チャートでは、前週までマイナス1シグマ近辺で推移していた相場が一気にプラス1シグマを抜ける動きとなっており、先週からのユーロ高ドル安相場が続けば、週足でもユーロ買いのトレンドとなる可能性がありそうだ。●ユーロ/ドル(週足)

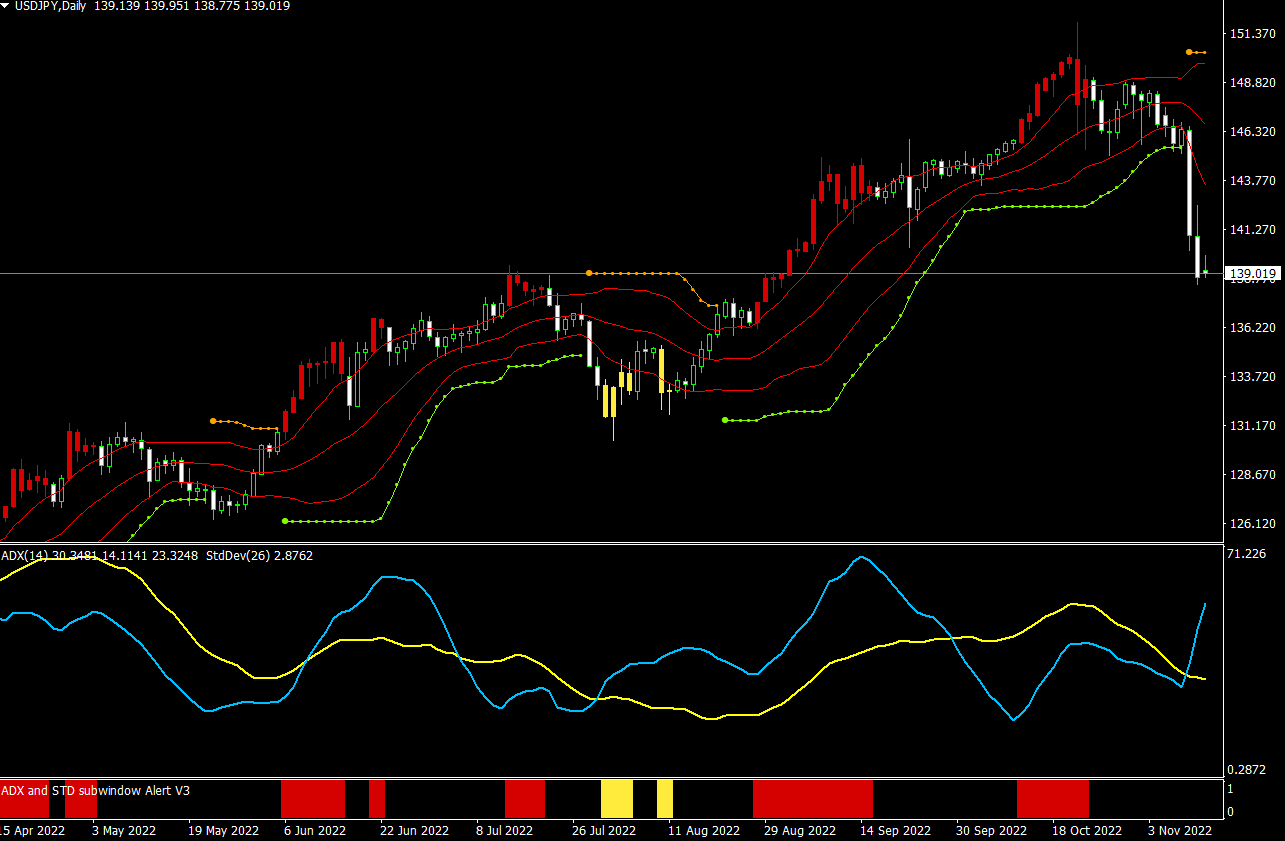

次にドル円のチャートである。11日には円相場が一日で5円以上変動し、ボラティリティが大きくなっている。日足チャートを確認するとADXは横ばいではあるものの、STDが急上昇しており、相場がマイナス1シグマを大きく割り込み、いつドル売りのトレンドが出てもおかしくないと言った状況にある。

●ドル/円(日足)

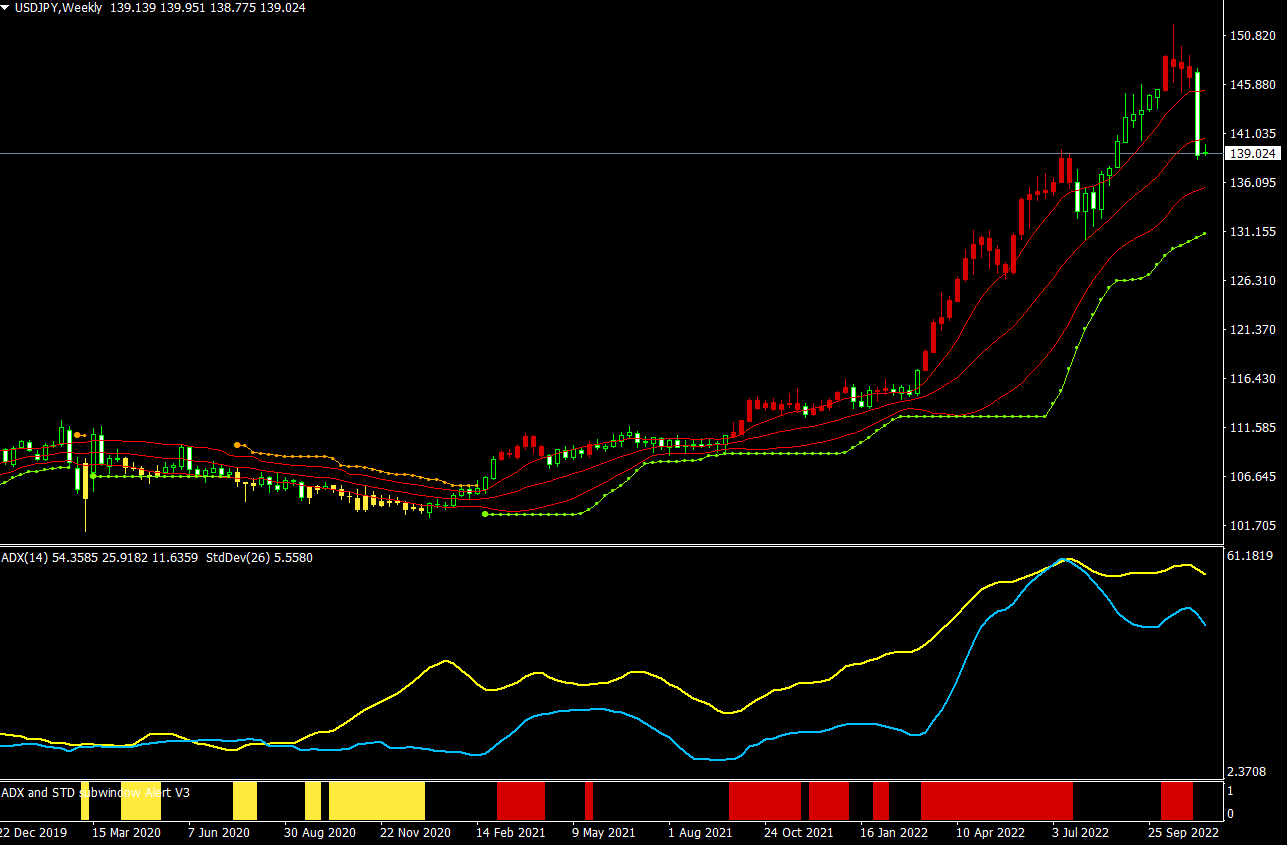

週足ではADXとSTDが共に下向きに転換しており、相場は移動平均線近辺まで下落、ドル買いトレンドは一巡している。

●ドル/円(週足)

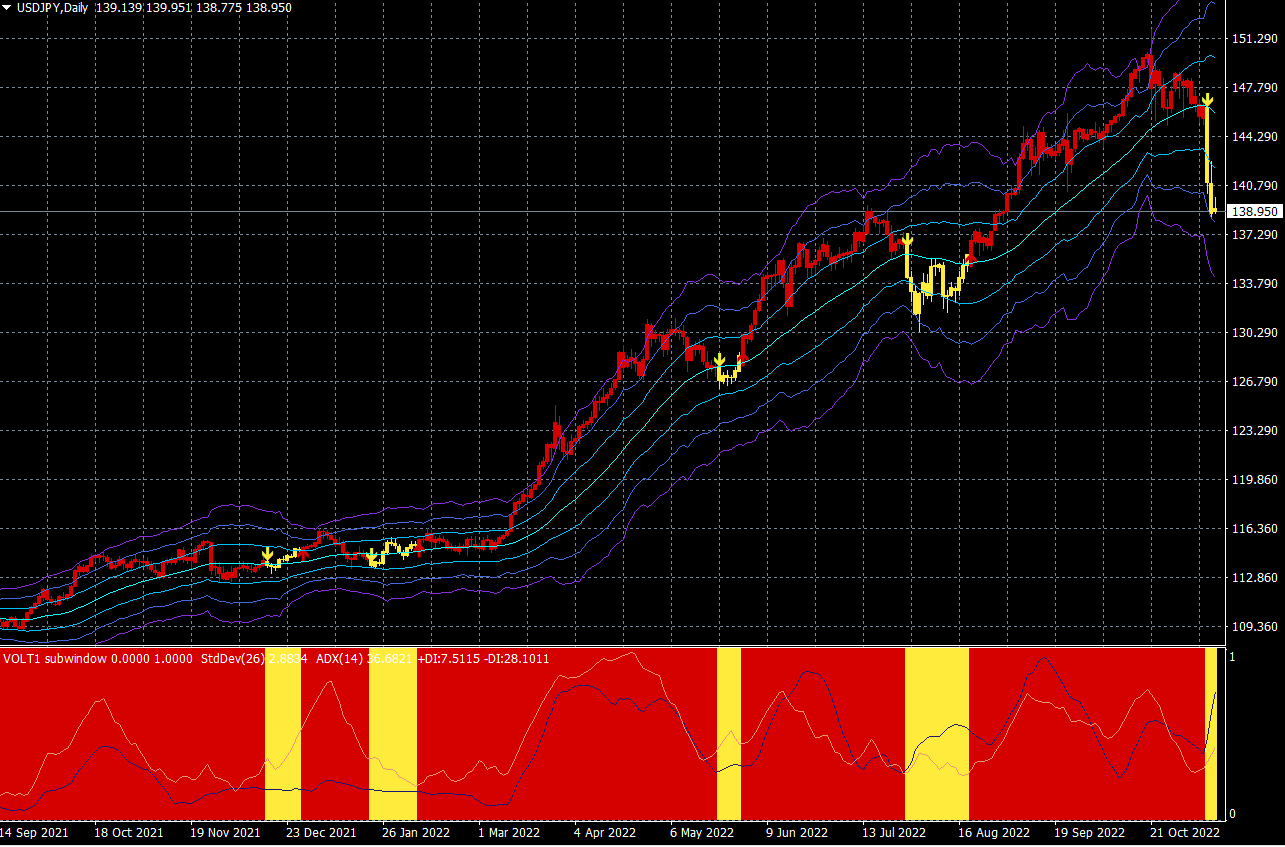

相場の大きなトレンドをとらえる「メガトレンドフォロー」のドル相場の売買シグナルは以下のとおりである。

●ドル/円(日足)メガトレンドフォロートレードの売買シグナル

●ユーロ/ドル(日足)メガトレンドフォロートレードの売買シグナル

●ポンド/ドル(日足)メガトレンドフォロートレードの売買シグナル

●豪ドル/ドル(日足)メガトレンドフォロートレードの売買シグナル

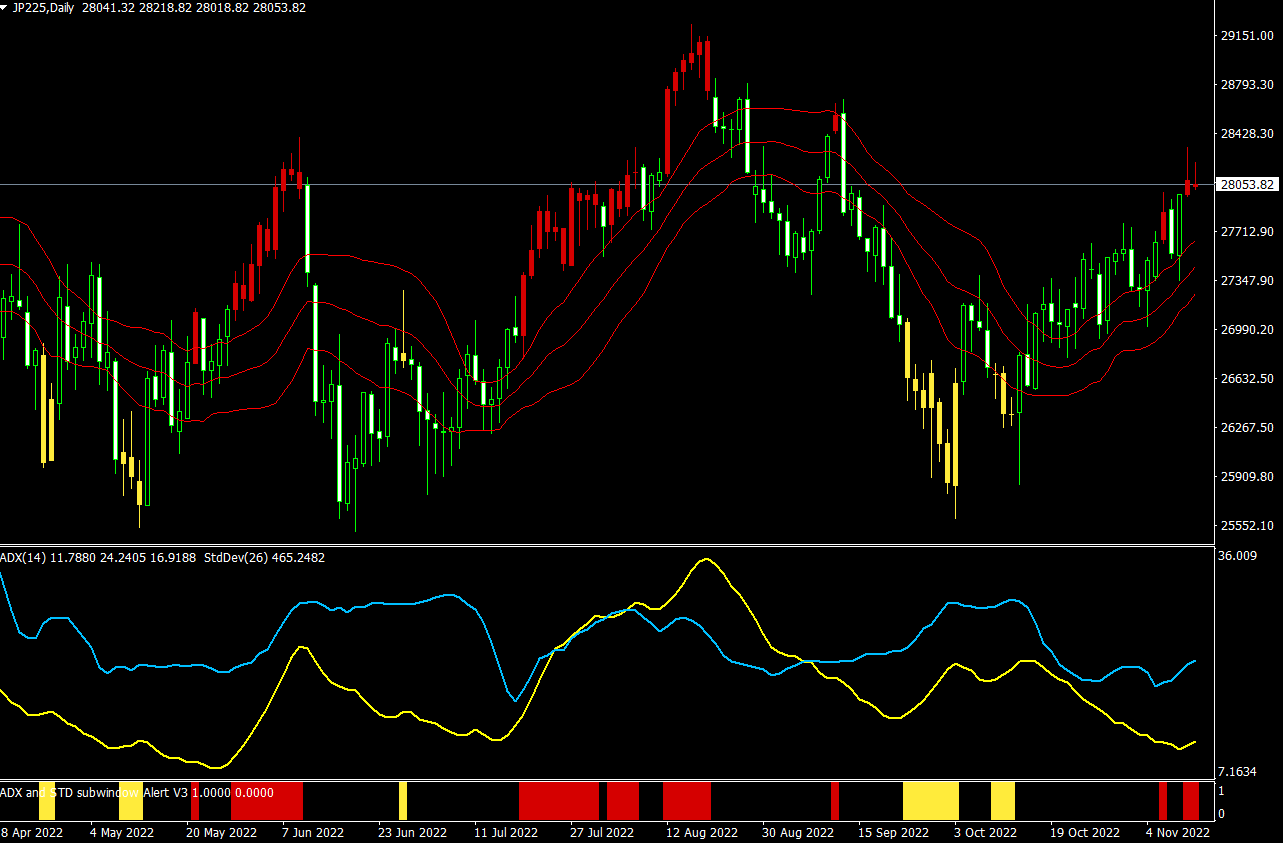

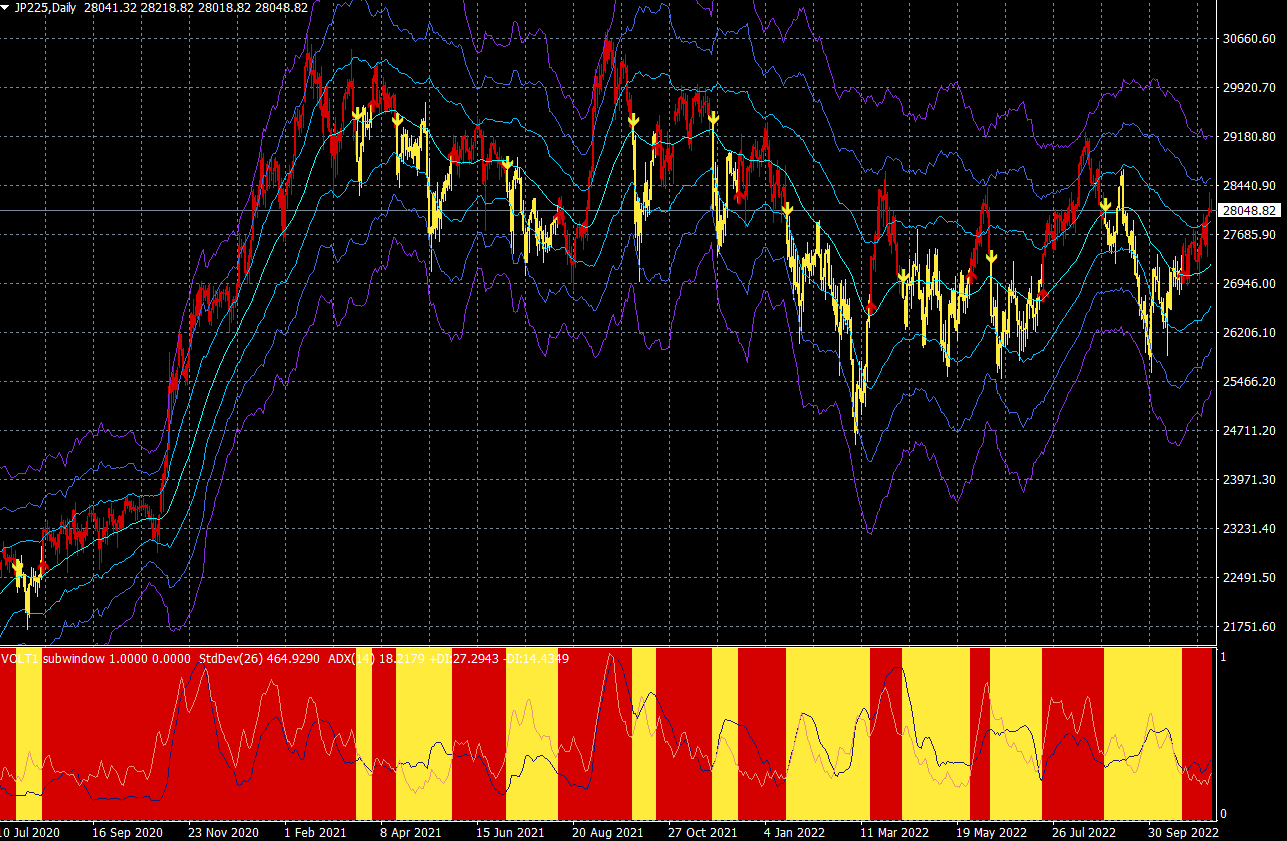

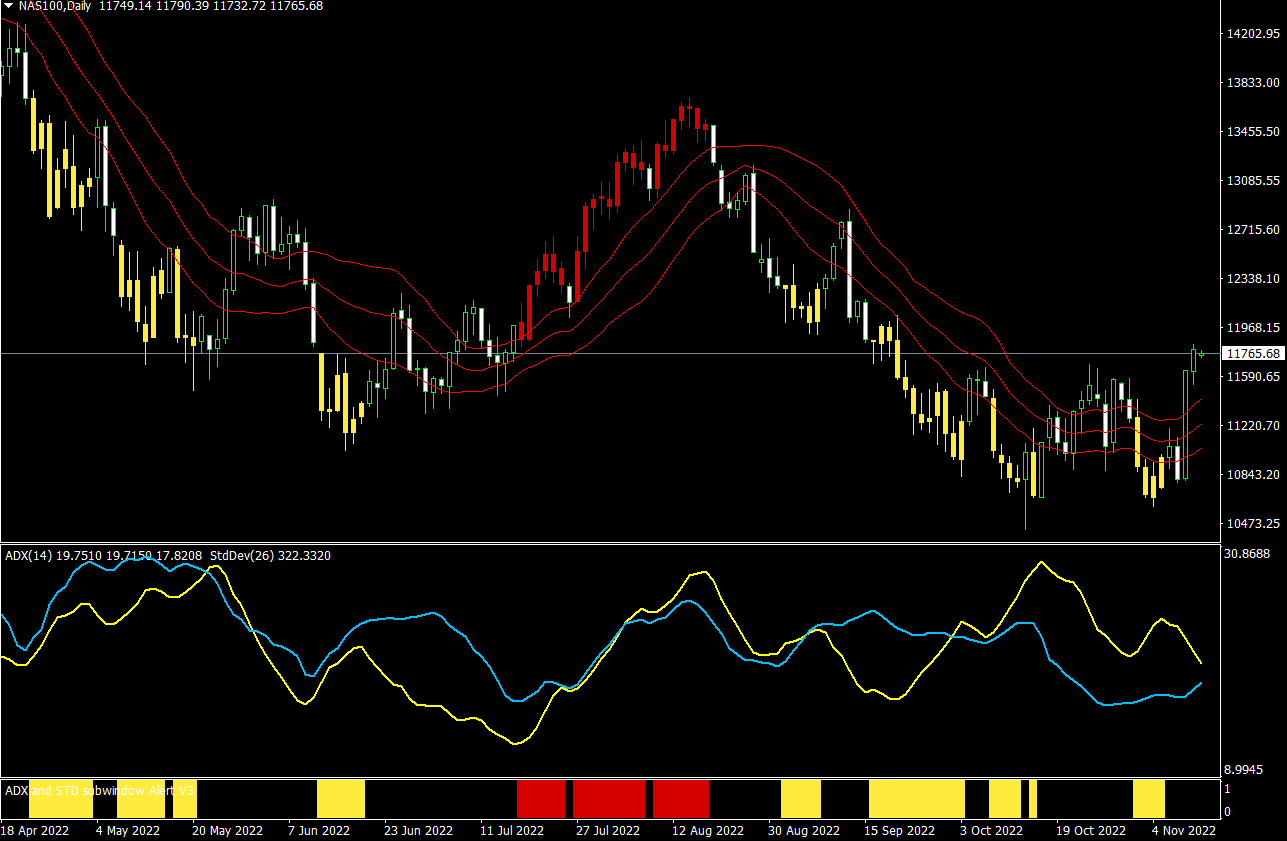

日経平均とナスダック100の売買シグナル(赤=買い・黄=売り)

●日経平均CFD(日足)標準偏差ボラティリティトレードの売買シグナル

●日経平均CFD(日足)メガトレンドフォロートレードの売買シグナル

●ナスダック100CFD(日足)標準偏差ボラティリティトレードの売買シグナル

●ナスダック100CFD(日足)メガトレンドフォロートレードの売買シグナル

日々の相場動向については、

ブログ『石原順の日々の泡』

https://ishiharajun.wordpress.com/

を参照されたい。

石原順 プロフィール

1987年より株式・債券・CB・ワラント等の金融商品のディーリング業務に従事、1994年よりファンド・オブ・ファンズのスキームで海外のヘッジファン ドの運用に携わる。為替市場のトレンドの美しさに魅了され、日本において為替取引がまだヘッジ取引しか認められなかった時代からシカゴのIMM通貨先物市 場に参入し活躍する。

相場の周期および変動率を利用した独自のトレンド分析や海外情報ネットワークには定評がある。現在は数社の海外ファンドの運用を担当 する現役ファンドマネージャーとして活躍中。