「マーケットの最前線」

2022年9月26日第315回「債券の暴落はこれまで最も資金を集めてきたトレードの清算につながる恐れがある!?」石原順

石原順

石原順

世界同時利上げで世界同時不況のリスクが高まる:世界銀行

スイスの中央銀行であるスイス国立銀行は22日、政策金利をプラス0.5%に引き上げると発表した。利上げは2会合連続となる。これまでの政策金利はマイナス0.25%だった。スイスはこれで8年近くにおよぶマイナス金利政策から抜け出すことになった。

スイスの中央銀行が公表した金融政策報告書には「さらなる利上げが必要になることは否定できない」と明記されており、インフレの状況によっては追加の利上げがあることも示唆されていた。今回のスイスの利上げによって、主要国でマイナス金利政策を導入する中央銀行は日本銀行のみとなった。世界銀行は15日、同時利上げにより2023年の世界同時不況リスクが高まっているとするレポート(「Is a Global Recession Imminent?(グローバルリセッションが差し迫っている?)」を公表した。世界銀行は、今年、世界の中央銀行が過去50年間には見られなかったような同時並行的な利上げを実施しており、この傾向は来年も続くと指摘した。

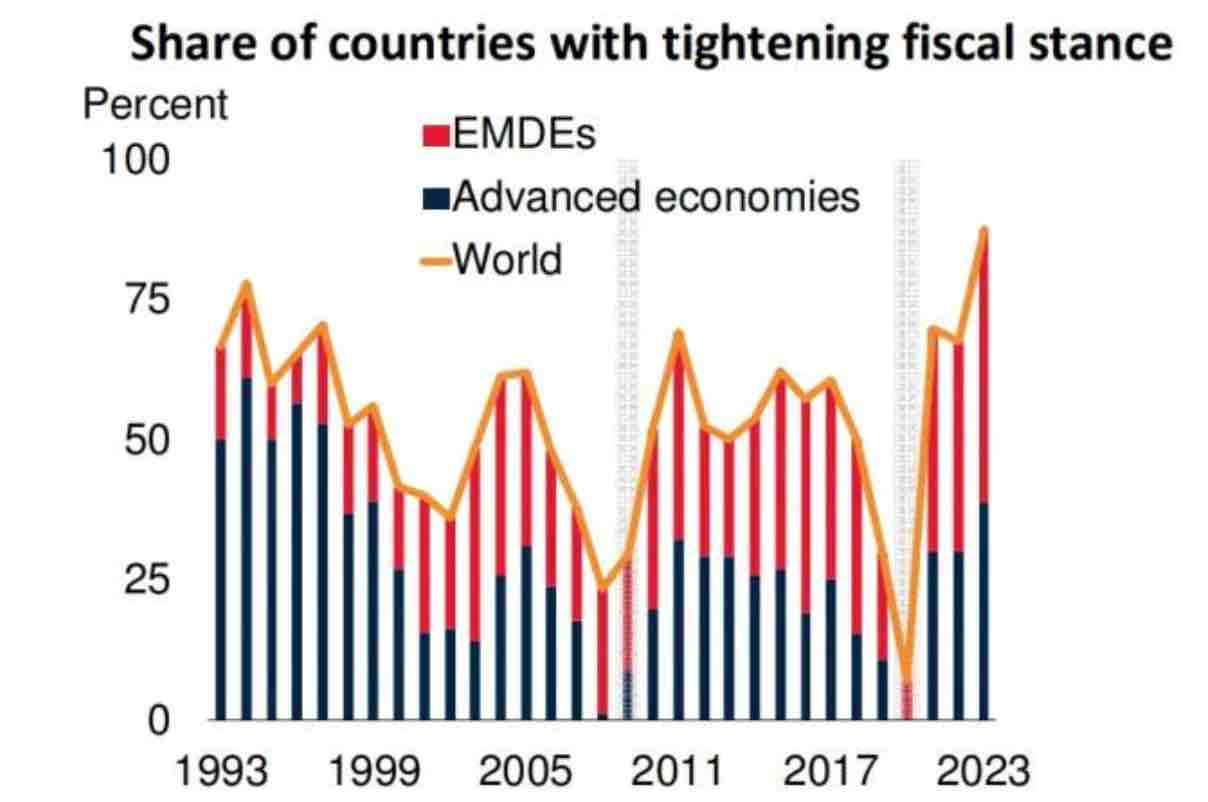

●金融引き締めスタンスをとる国々の割合(赤:新興国・途上国、青:先進国、オレンジ:世界)

出所:世界銀行レポート「Is Global Recession Imminent?(グローバルリセッションが差し迫っている?)」

しかし、一方で、現在予想されている利上げやその他の政策措置では、世界のインフレ率をパンデミック前の水準に引き戻すには十分でない可能性がある。供給面での混乱と労働市場へのプレッシャーが収まらない限り、2023年の世界のコアインフレ率(エネルギーを除く)は、パンデミック前の5年平均のほぼ2倍の5%になる可能性があると指摘している。

世界のインフレ率を目標に見合う水準まで下げるには、中央銀行はさらに2%ポイントの金利引き上げが必要になる。もし、これに金融市場のストレスが加われば、2023年の世界のGDP成長率は0.5%まで低下するだろう。これは、一人当たりで見れば0.4%の縮小であり、専門的には世界不況の定義に合致するという。

中国は不動産バブルの崩壊の真っ只中にある。欧州はロシアによるウクライナ侵攻という戦争によってエネルギー危機に直面している。米国の消費者はFRBの利上げと住宅価格暴落の重荷に苦しんでいる。米国、中国、ユーロ圏の3大経済圏の景気は急激に減速している。

中でも懸念されるのが経済体制の脆弱な新興国や途上国だ。世界経済の成長は急激に減速しており、より多くの国々が景気後退に陥る中で、さらなる減速が予想される。世界銀行によると、こうした傾向が続き、新興市場や途上国経済に暮らす人々にとって破壊的な影響が長く続くことが懸念されている。

低いインフレ率、通貨の安定、より速い成長を達成するために、政策立案者は生産の増強に焦点を移すべきだと述べている。成長と貧困削減に不可欠な追加投資を生み出し、生産性と資本配分を改善することを目指すべきである。レポートでは様々な政策立案者が協調して行動すれば、中央銀行はインフレ抑制をしながら、世界的な景気後退を引き起こすことなく対応ができるとしている。そのポイントは以下の3点だ。

①中央銀行は独立性を守りつつ、政策決定を明確に伝えなければならない。これは、インフレ期待を固定化し、必要な引き締めの程度を減らすのに役立つだろう。先進国では、中央銀行は金融引き締めのクロスボーダーな波及効果に留意すべきである。新興国や途上国においては、マクロプルーデンス規制の強化や外貨準備の積み増しが必要。

②財政当局は、金融政策の目標との整合性を確保しながら、財政支援策の撤回を慎重に調整する必要がある。来年、財政政策を引き締める国の割合は、1990年代前半以来の高水準に達すると予想される。これは、金融政策が成長に及ぼす影響を増幅させる可能性がある。政策立案者はまた、信頼できる中期財政計画を策定し、脆弱な家計に的を絞った救済を提供すべきである。

③経済政策立案者はインフレとの戦いに参加する必要がある。特に、世界的な供給を促進するための強力な手段を講じることが必要である。これには以下が含まれる。

●労働市場の制約を緩和。労働力の参加を増やし、物価上昇圧力を軽減するのに役立つ。労働市場政策は、離職者の再配置を促進することができる。●一次産品の世界的な供給を強化。世界的な協調は、食糧およびエネルギーの供給を増大させる上で大きな役割を果たすことにつながる。

●グローバルな貿易ネットワークの強化。政策立案者は世界的な供給のボトルネックを緩和するために協力する必要がある。また、保護主義や断片化の脅威から保護し、貿易ネットワークをさらに混乱させるようなルールに基づく国際経済秩序を支持する必要がある。

この分析レポートは、中央銀行が不安定な状況と戦っていることを浮き彫りにしている。各国政府は前例のない財政と金融刺激策を講じた。今、世界は前例のない金融引き締めを行いながら、依然として緩い財政状況を続けている。

中央銀行は、最初はインフレを引き起こし、今となってはそれを阻止することを望んでいる。このような中央銀行の大規模な手のひら返しは、いつ世界通貨危機を引き起こすのだろうか。世界銀行は世界的な景気後退を引き起こさない提言を示したが、既に世界がリセッション入りの場合にはなす術はなさそうだ。債券市場における壮大なバブルが崩壊し始めている!?

英国のトラス政権は1972年以来となる大規模な減税政策を打ち出した。個人や企業が直面する光熱費の高騰に対応したもので、個人所得税を引き下げ、予定していた法人税率の引き上げを撤回するものだ。また、不動産を購入する際に必要となる印紙税も削減、今後6カ月間で日本円にして9兆円を超える額を拠出して支援する。

巨額の政府支出と減税の組み合わせにより、英国政府が抱える借金はさらに増加することが想定される。英国債の利回りは急騰、2年債の利回りは2008年10月以来約14年ぶりの高水準になった。通貨ポンドは対ドルで37年ぶりの安値をつけ、英国株も下落した。

バンクオブアメリカのストラテジスト、マイケル・ハートネットが、今後、大きな問題となるのは株式市場の暴落ではなく、英国の衝撃的かつ大胆な取り組みの次に起こることだとして、明らかに債券市場における壮大なバブルが崩壊し始めていることを指摘している。

ゼロヘッジの記事「Hartnett: The Great Bond Crash Of (2022ハートネット:2022年の債券大暴落)」から、一部を抜粋してご紹介する。ハートネットによれば、2022年の世界の債券が抱える損失は、1949年のマーシャルプラン、1931年クレディ・アンシュタルト(独の金融恐慌につながる破たんしたオーストリアの銀行)、1920年のベルサイユ条約を超える勢いだという。

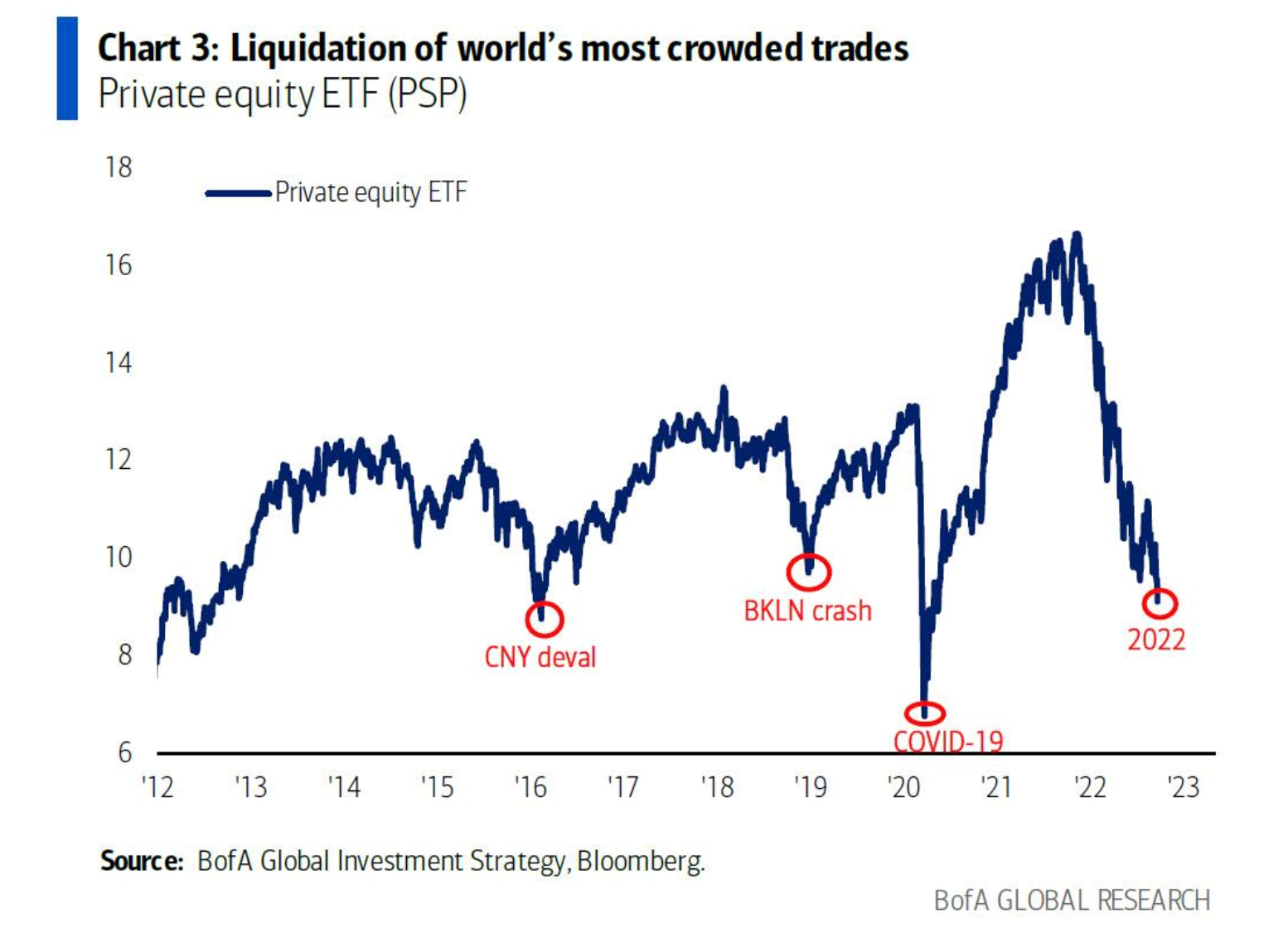

債券の暴落は、ドルロング、米国ハイテク株のロング、プライベート・エクイティ・ロング等、これまで最も資金を集めてきたトレードの清算につながる恐れがあると指摘している。

●プライベート・エクイティETFの流動性が急低下している

出所:ゼロヘッジ

マーケットウォッチの記事「Billionaire investor Carl Icahn warns 'the worst is yet to come' for investors and compares U.S. inflation to the fall of the Roman empire(億万長者の投資家カール・アイカーンは、投資家にとって「最悪の事態はまだ来ていない」と警告、米国のインフレをローマ帝国の崩壊になぞらえる)」に、著名投資家のカール・アイカーンのコメントが掲載されていた。

21日にマーケットウォッチのインタビューに答えたアイカーンは、インフレは恐ろしいものとした上で、そのインフレ率の上昇がローマ帝国を崩壊させた重要な要因の一つであることを指摘した。FRBがゼロに近い金利と量的緩和を使い、パンデミックの最中に資産価格を維持できないレベルまで押し上げた。

ローマ帝国は、歴代の皇帝が通貨のデナリウスの銀の含有量を下げた後、ハイパーインフレを経験した。その後、ディオクレティアヌス帝が物価統制を行い、50デナリ相当のアルゲンテウスという新しい貨幣を発行してから、状況が劇的に悪化した。一部の歴史家の推定によれば、紀元200年から300年の間に15,000%のインフレ率を発生させたという。アイカーンは、FRBがインフレ対策として利上げに踏み切ったため、「パーティーは終わった・・」と述べた。

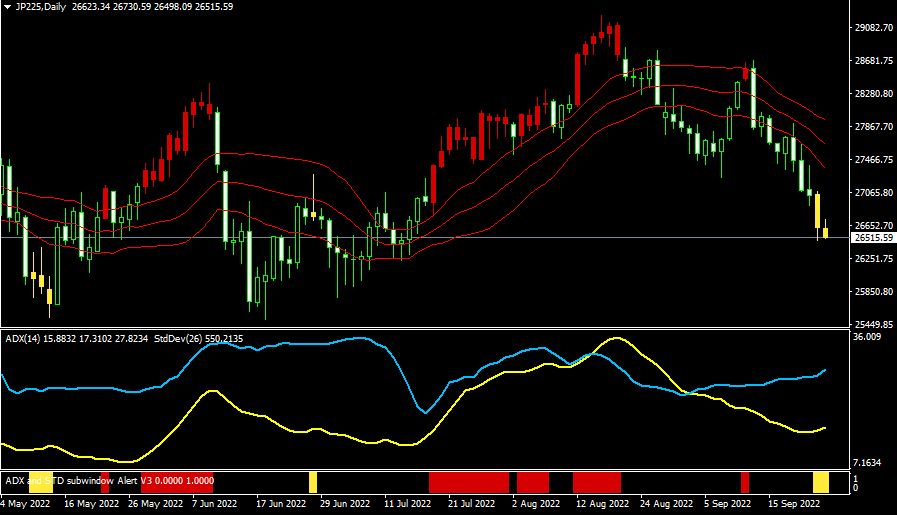

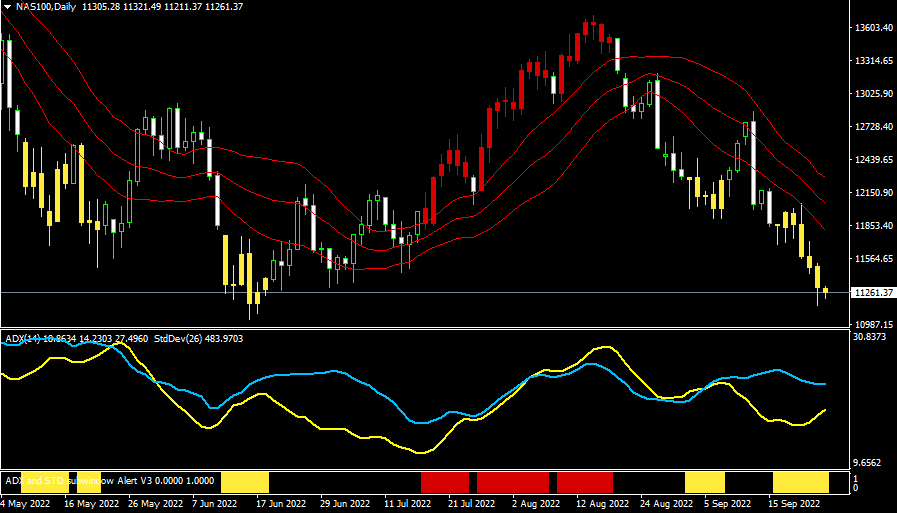

日経平均とナスダック100の売買シグナル(赤=買い・黄=売り)

●日経平均CFD(日足)標準偏差ボラティリティトレードの売買シグナル

●日経平均CFD(日足)メガトレンドフォロートレードの売買シグナル

●ナスダック100CFD(日足)標準偏差ボラティリティトレードの売買シグナル

●ナスダック100CFD(日足)メガトレンドフォロートレードの売買シグナル

日々の相場動向については、

ブログ『石原順の日々の泡』

https://ishiharajun.wpcomstaging.com/

を参照されたい。

石原順 プロフィール

1987年より株式・債券・CB・ワラント等の金融商品のディーリング業務に従事、1994年よりファンド・オブ・ファンズのスキームで海外のヘッジファン ドの運用に携わる。為替市場のトレンドの美しさに魅了され、日本において為替取引がまだヘッジ取引しか認められなかった時代からシカゴのIMM通貨先物市 場に参入し活躍する。

相場の周期および変動率を利用した独自のトレンド分析や海外情報ネットワークには定評がある。現在は数社の海外ファンドの運用を担当 する現役ファンドマネージャーとして活躍中。