「マーケットの最前線」

2022年9月20日第314回「グリーンフレーションからフードフレーションの時代へ」石原順

石原順

石原順

インフレは経済全体にどのような影響を与えるのか?

直近の株式市場における最重要テーマはインフレと金利の動向だろう。インフレは経済全体にどのような影響を与えるのか。ヴィジュアル・キャピタリストの記事「The Inflation Factor: How Rising Food and Energy Prices Impact the Economy(インフレ・ファクター:食料とエネルギー価格の上昇は経済にどのような影響を与えるか?)」から一部を抜粋しつつ確認してみたい。

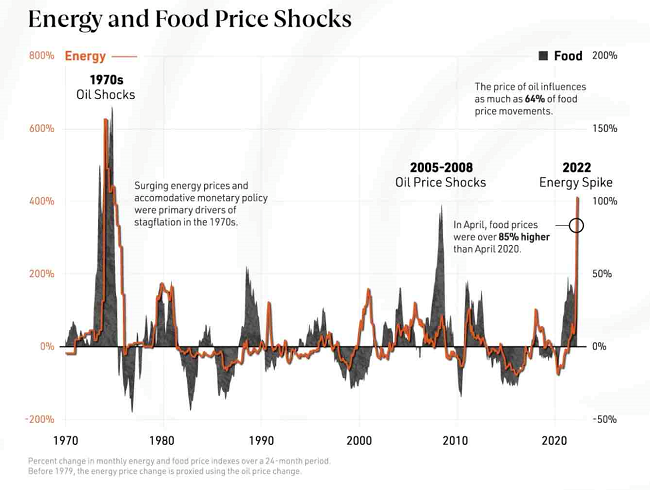

●エネルギー価格(赤)と食品価格(黒)ショック

出所:ヴィジュアル・キャピタリスト

上記は世界銀行のデータをもとに1970年以降のエネルギー価格の推移と食品価格の推移を示したものである。1970年のオイルショック時はもちろんであるが、エネルギー価格が上昇する局面では食品価格も急騰する傾向にある。

今回のエネルギー価格の上昇は、過去の事例と比較してどんな特徴があるのか。なお、2022年の数字は予想値を使っている。下のグラフにあるように、2022年の原油価格の年間平均は1バレル93ドルと想定されている。2008年と1979年の価格ショックの際には、それぞれ1バレルあたり平均127ドルと119ドルだったため、原油価格自体は極端に高いというわけではない。

2022年の大きな特徴は、原油以外のエネルギー源においても大幅に価格が上昇していることであろう。とりわけ2022年の天然ガス価格は1979年の倍以上、2008年から7割増加している。

●エネルギー価格(年平均:2022年は予想)の比較

出所:ヴィジュアル・キャピタリストの記事より筆者作成では、こうしたエネルギー価格の高騰は経済にどのような事象をもたらすのか。原油価格の高騰は食品からスマートフォンに至るまで、日常生活に関わるほぼすべてのものに影響を与える。原油価格は食料品の価格変動に対して64%もの影響を及ぼしているとの調査もあるそうだ。具体的には次の3つが挙げられる。

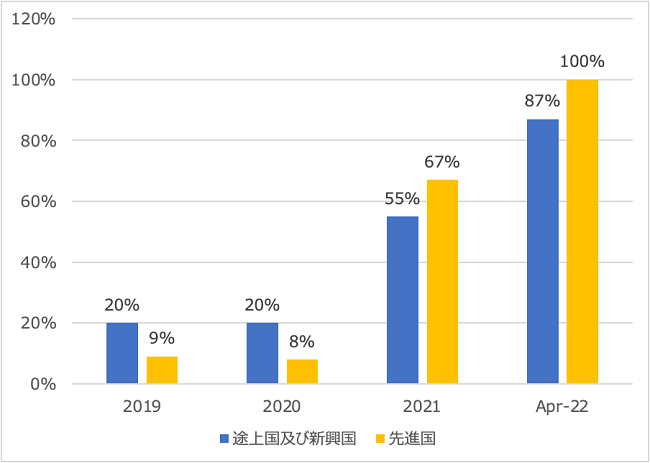

1. 世界的なインフレの進行2022年、インフレは世界的な現象となり、世界銀行によると先進国のほぼ100%、新興国および途上国の87%で、目標としているインフレ率を上回っている。

●インフレ目標を上回るインフレが進んでいる国の割合

出所:ヴィジュアル・キャピタリストの記事より筆者作成

2021年には先進国の約3分の2、新興国の半数強がターゲットを上回るインフレを経験した。米国が物価上昇圧力に対応して、金融環境を急速に引き締めた場合、新興国や途上国では借入コストが上昇、金融危機に直面するケースもあるかもしれない。

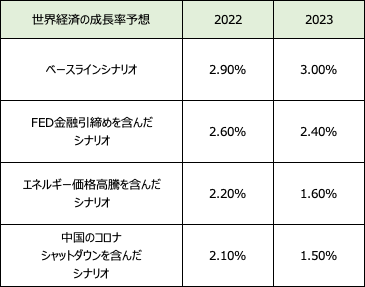

2. 世界経済の成長鈍化エネルギー価格のショックは、世界経済の成長見通しに大きな逆風となる。物価の高騰、タカ派的な金融政策、中国のロックダウンなどが相まって、世界経済の成長シナリオにとってはマイナスとなる。

●世界経済の成長率予想

出所:ヴィジュアル・キャピタリストの記事より筆者作成3. 食糧不安の高まりと社会不安

2022 年のエネルギー価格ショック以前から、世界の食糧不安は増大していた。慢性的な食料不足と食料価格の高騰により、今後、世界は深刻な食料不安に陥る可能性が指摘されている。

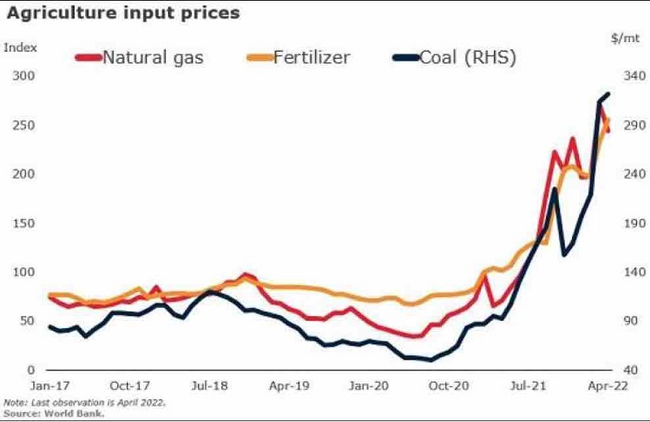

燃料、化学物質、肥料などの投入コスト上昇を受け、農産物価格は2022年に18%上昇すると予測されている。ロシアは世界最大の肥料輸出国であるため、肥料価格だけでも70%上昇すると見られている。

●農業分野における投入コストの推移

出所:ゼロヘッジ一般の人々の暮らしに直結する燃料や食料の価格の高騰は、しばしば大規模な抗議行動、政治的暴力、暴動と相関関係がある。スリランカとペルーではすでに暴動が激化し始めているが、今後、トルコとエジプトでも生活費の高騰と食糧不安の悪化により、社会不安が高まるリスクがありそうだ。

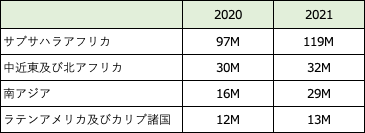

●慢性的な食糧不足に陥っている人々の数

出所:ヴィジュアル・キャピタリストの記事より筆者作成暗黒の水曜日から30年、再び過去最低水準に落ち込む英ポンド

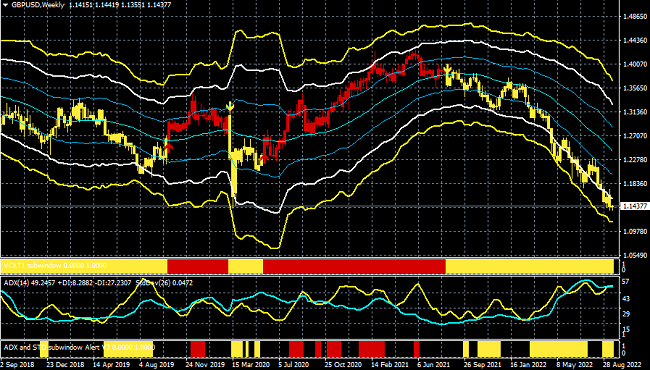

先週、英ポンドがドルに対して売られ、一時1ポンド=1.13ドル台半ばまで下落した。これは、1985年以来、37年ぶりの安値水準となる。英国において景気後退懸念が高まる中、ポンドが下値を切り下げる展開が続いている。

●ポンド/ドル(日足)(赤↑=買いシグナル・黄↓=売りシグナル)

●ポンド/ドル(週足)(赤↑=買いシグナル・黄↓=売りシグナル)

奇しくも16日は、ポンドが暴落したことで有名な「ブラック・ウェンズデー(暗黒の水曜日)」(1992年9月16日)からちょうど30年目に当たる。当時、ジョージ・ソロス氏率いるヘッジファンドはポンドが過大評価されているとして、ポンドを大量にショートした。これに対し、BOE(イングランド銀行)は金利を引き上げ、為替市場を支えようとしたが、ポンドの暴落を防ぐことはできなかった。

直近では、BOEが利上げを急ぐ中、英国経済が景気後退に陥るのではないかとの懸念が高まっており、これがポンドに対する重い下押し圧力となっている。特に懸念されているのが英国の物価高騰だ。英国は他の先進国の中でも特にインフレ率が高く、8月のCPI(消費者物価指数)は前年同月比9.9%と高水準だ。

インフレ率が上昇しているため、景気が減速しているにもかかわらず、BOEは金利を引き上げざるを得ない。そうなれば、ただでさえ冷え込んでいる景気をさらに冷やすことになる。つまり、中央銀行の政策によって景気後退をさらに悪化させる可能性がある。

英国の君主として歴代最長となる70年にわたり在位してきたエリザベス女王が8日亡くなった。96歳だった。19日には国葬が行われたが、一つの時代の区切りを象徴する出来事であったと言えるだろう。

エリザベス女王は1926年4月21日、ロンドンのメイフェアでヨーク公アルバート王子とエリザベス王妃の長女として生まれた。1952年に父親であるジョージ6世が死去すると、25歳という若さで女王に即位する。

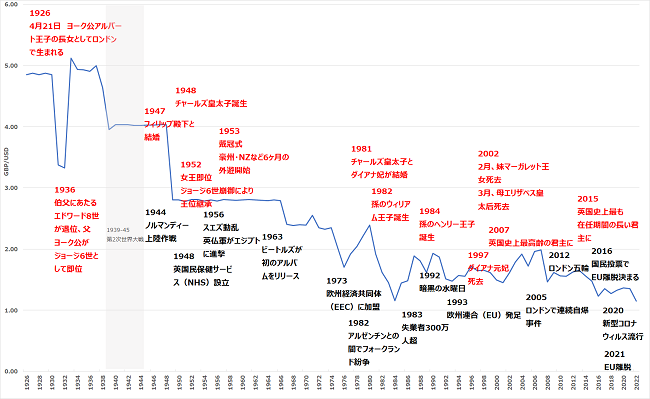

以下は女王が生まれて以降のポンドドルのチャートである。エリザベス女王に関するイベント(赤)、そして英国における主要な出来事(黒)を示している。●ポンド/ドルの推移(年足:終値ベース)

出所:筆者作成第一次世界大戦によって国家財政に大きな打撃を受けた英国は、産業革命以降維持してきた経済大国としての座を米国に譲ることになる。当時、伸び盛りだった米国は工業生産をフル稼働させて1920年代半には貿易輸出のシェアトップに踊り出る。そして、第2次世界大戦を経てブレトン・ウッズ体制がスタートし、正式にドルがポンドに代わり基軸通貨となった。

女王が生まれた当時の為替は1ポンド=5ドル台だったが、1929年の世界大恐慌、世界大戦を経てポンドは3ドル台に低下、さらにはサッチャー時代の1980年代には史上最安値となる1.05ドル台を記録した。レーガン政権下にあった当時の米国は「強いドル政策・高金利政策」によって通貨高を誘導していたこともあり、ポンドはパリティ割寸前まで下落した。

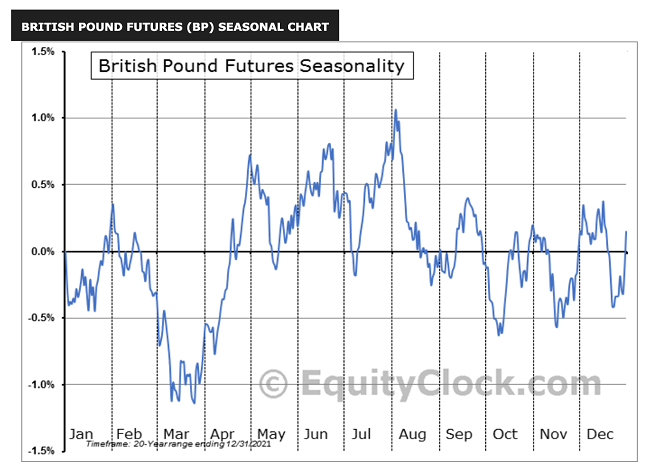

1990年代以降は2ドルと1ドルの間でのボックスが続き、直近ではサポートになっていた1.4ドルを割り込み、サッチャー政権時代につけた安値1.05ドルが視野に入ってきている。●ポンドのシーズナリーチャート

出所:EquityClockポンドのシーズナリーチャートを確認すると、9月下旬から10月にかけて、大きく下落するパターンが確認される。秋にかけて「暗黒の水曜日」の再来があるのかないのか注視が必要なタイミングに差し掛かっている。

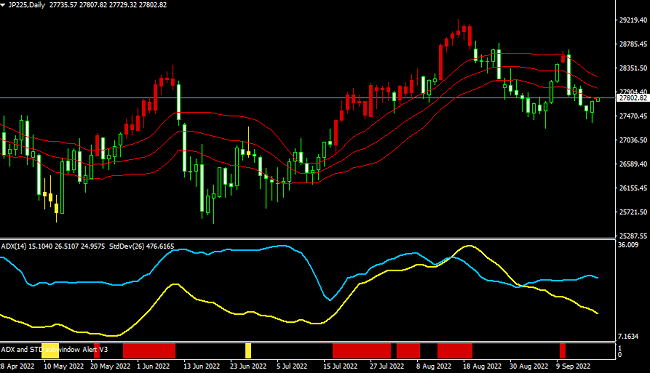

日経平均とナスダック100の売買シグナル(赤=買い・黄=売り)●日経平均CFD(日足)標準偏差ボラティリティトレードの売買シグナル

●日経平均CFD(日足)メガトレンドフォロートレードの売買シグナル

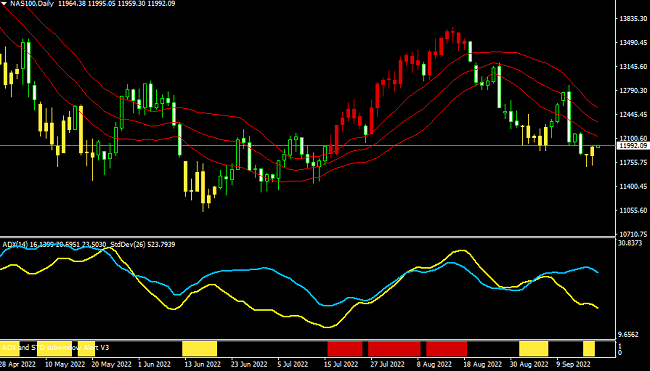

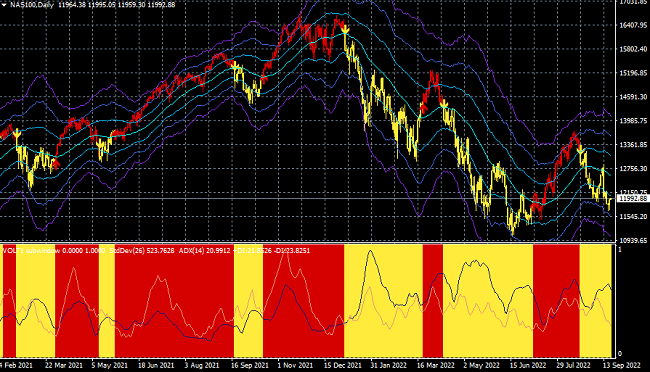

●ナスダック100CFD(日足)標準偏差ボラティリティトレードの売買シグナル

●ナスダック100CFD(日足)メガトレンドフォロートレードの売買シグナル

日々の相場動向については、

ブログ『石原順の日々の泡』

https://ishiharajun.wpcomstaging.com/

を参照されたい。

石原順 プロフィール

1987年より株式・債券・CB・ワラント等の金融商品のディーリング業務に従事、1994年よりファンド・オブ・ファンズのスキームで海外のヘッジファン ドの運用に携わる。為替市場のトレンドの美しさに魅了され、日本において為替取引がまだヘッジ取引しか認められなかった時代からシカゴのIMM通貨先物市 場に参入し活躍する。

相場の周期および変動率を利用した独自のトレンド分析や海外情報ネットワークには定評がある。現在は数社の海外ファンドの運用を担当 する現役ファンドマネージャーとして活躍中。